“这伞您拿着!” 暴雨中暖心一幕刷屏宜都

“这伞您拿着!” 暴雨中暖心一幕刷屏宜都

“这伞您拿着!” 暴雨中暖心一幕刷屏宜都在青山绿水间,湖北宜昌(yíchāng)绘就了乡村振兴与经济发展的双赢篇章。

春日,漫步在大风口(kǒu)茶(chá)园,云雾缭绕间,采茶女灵巧的双手在茶丛中飞舞。宜昌,这片被茶圣陆羽誉为“峡州上品”的土地,正在重现“宜红(yíhóng)工夫茶”的辉煌。

走进屈原故里秭归,“后皇嘉树,橘徕服兮”的(de)诗句在橙香中回荡。从邓秀新院士引进新品种,到“伦晚脐橙”成为网红爆款,再到柑橘文化引来八方游客(yóukè),18万橘(wànjú)农(nóng)的笑脸,演绎着“柑橘红了,乡村富了,游客来了”的生动故事。

4月22日,商户正在(zhèngzài)秭归县维楚云仓库做直播(zhíbō)带货。澎湃新闻记者 王岱玉 图

清江之畔,鲟鱼谷的现代化(xiàndàihuà)养殖车间(chējiān)里,曾经的渔民变身养殖能手。从网箱养鱼的生态之痛,到“渔光(yúguāng)互补”的绿色转型,是鲟鱼的“上岸”之路,也是宜昌水产业升级之路。

中国农业科学院农业经济与发展(fāzhǎn)研究所副研究员张姝在解读今年中央一号文件时提到,各地要立足自身资源禀赋,坚持推进特色农产品的全产业链发展,培育壮大产业集群(jíqún),不断提升产业附加值,推动(tuīdòng)产业有“钱(qián)”途。

宜昌正在利用青山绿水的(de)资源禀赋,实现(shíxiàn)传统与现代交融,生态与产业共进,物质与精神同富。澎湃新闻(www.thepaper.cn)从宜昌市农业(nóngyè)农村局了解到,2024年(nián),全市农林牧渔业(nónglínmùyúyè)总产值达1221亿元、总产值全省第一,八大重点农业产业链综合产值达到2443亿元,6个产业集群(jíqún)入选全省县域特色产业集群、全省第一。

这是宜昌乡村振兴的生动实践,也是“绿水青山”转化为“金山银山”的鲜活(xiānhuó)样本(yàngběn),更是人民奔向美好生活的幸福答卷。

一片茶叶的“突围”之(zhī)路

4月底的宜昌大风口,山顶之上云雾环绕,山间(shānjiān)满园春色,茶香四溢(sìyì)。

宜昌古称峡州,是(shì)中国茶叶的起源地和古老产茶区之一。茶圣陆羽(lùyǔ)在《茶经》盛赞曰“山南以峡州上”,奠定了宜昌茶叶的千年美誉。

4月22日,商户正在(zhèngzài)秭归县维楚云仓库做直播(zhíbō)带货。澎湃新闻记者 王岱玉 图

清江之畔,鲟鱼谷的现代化(xiàndàihuà)养殖车间(chējiān)里,曾经的渔民变身养殖能手。从网箱养鱼的生态之痛,到“渔光(yúguāng)互补”的绿色转型,是鲟鱼的“上岸”之路,也是宜昌水产业升级之路。

中国农业科学院农业经济与发展(fāzhǎn)研究所副研究员张姝在解读今年中央一号文件时提到,各地要立足自身资源禀赋,坚持推进特色农产品的全产业链发展,培育壮大产业集群(jíqún),不断提升产业附加值,推动(tuīdòng)产业有“钱(qián)”途。

宜昌正在利用青山绿水的(de)资源禀赋,实现(shíxiàn)传统与现代交融,生态与产业共进,物质与精神同富。澎湃新闻(www.thepaper.cn)从宜昌市农业(nóngyè)农村局了解到,2024年(nián),全市农林牧渔业(nónglínmùyúyè)总产值达1221亿元、总产值全省第一,八大重点农业产业链综合产值达到2443亿元,6个产业集群(jíqún)入选全省县域特色产业集群、全省第一。

这是宜昌乡村振兴的生动实践,也是“绿水青山”转化为“金山银山”的鲜活(xiānhuó)样本(yàngběn),更是人民奔向美好生活的幸福答卷。

一片茶叶的“突围”之(zhī)路

4月底的宜昌大风口,山顶之上云雾环绕,山间(shānjiān)满园春色,茶香四溢(sìyì)。

宜昌古称峡州,是(shì)中国茶叶的起源地和古老产茶区之一。茶圣陆羽(lùyǔ)在《茶经》盛赞曰“山南以峡州上”,奠定了宜昌茶叶的千年美誉。

4月24日,五峰土家族自治县青岗岭(lǐng)茶园笼罩在细雨中,这里被誉为“中国最美茶园”之一(zhīyī)。 澎湃新闻记者 郑舞 图

1876年,宜昌被列为(lièwèi)对外通商口岸(tōngshāngkǒuàn),成为“万里茶道(chádào)”上的重要节点城市,宜红也与祁红、滇红一道成为中国传统外销三大工夫红茶,在国内外享有盛誉。

可曾几何时,祁红、滇红(diānhóng)老少皆知,与之并列的(de)宜红却在知名度上有些许“掉队”。几番沉浮,如今的宜红工夫茶又迎来了黄金时代(huángjīnshídài)。当前,茶产业被列为宜昌农业八大重点(zhòngdiǎn)产业链之一,宜昌茶年出口量6万余吨,占全国茶叶出口总量的18%左右。

为了实现建设现代茶叶强市的目标,2022年,在宜昌市委、市政府的部署下,酵母(jiàomǔ)龙头企业安琪集团(jítuán)通过市场化整合的方式,成立了宜茶(yíchá)集团。

宜茶(yíchá)集团品牌部负责人李可可介绍,宜茶集团整合七大产茶区资源,打造供应链核心竞争力,依托安琪集团海外营销网络优势,产品(chǎnpǐn)销往50多个(duōgè)国家和地区,2024年实现收入9.67亿元,出口创汇近900万美元(wànměiyuán),营收规模进入行业第一梯队。

销路够广的同时,宜茶也(yě)在谋求“招牌”够响。

如果在社交媒体上输入“宜茶”“宜红”等关键词,会发现(fāxiàn)不少网友在喝过宜茶后,逐渐爱上了品茗。这可以(kěyǐ)说是,近年来宜昌逐步擦亮茶产业招牌(zhāopái)的例证之一。

宜茶集团(jítuán)相关负责人表示,集团成立后,围绕全市“提升(tíshēng)绿茶、振兴红茶(hóngchá)、发展黑茶、兼顾黄白茶”的发展战略,不断延长茶产业链,“宜红工夫茶”品牌价值达到45.84亿元,位列“2024中国茶区域(qūyù)公用品牌TOP50”第25位。

4月24日,五峰土家族自治县青岗岭(lǐng)茶园笼罩在细雨中,这里被誉为“中国最美茶园”之一(zhīyī)。 澎湃新闻记者 郑舞 图

1876年,宜昌被列为(lièwèi)对外通商口岸(tōngshāngkǒuàn),成为“万里茶道(chádào)”上的重要节点城市,宜红也与祁红、滇红一道成为中国传统外销三大工夫红茶,在国内外享有盛誉。

可曾几何时,祁红、滇红(diānhóng)老少皆知,与之并列的(de)宜红却在知名度上有些许“掉队”。几番沉浮,如今的宜红工夫茶又迎来了黄金时代(huángjīnshídài)。当前,茶产业被列为宜昌农业八大重点(zhòngdiǎn)产业链之一,宜昌茶年出口量6万余吨,占全国茶叶出口总量的18%左右。

为了实现建设现代茶叶强市的目标,2022年,在宜昌市委、市政府的部署下,酵母(jiàomǔ)龙头企业安琪集团(jítuán)通过市场化整合的方式,成立了宜茶(yíchá)集团。

宜茶(yíchá)集团品牌部负责人李可可介绍,宜茶集团整合七大产茶区资源,打造供应链核心竞争力,依托安琪集团海外营销网络优势,产品(chǎnpǐn)销往50多个(duōgè)国家和地区,2024年实现收入9.67亿元,出口创汇近900万美元(wànměiyuán),营收规模进入行业第一梯队。

销路够广的同时,宜茶也(yě)在谋求“招牌”够响。

如果在社交媒体上输入“宜茶”“宜红”等关键词,会发现(fāxiàn)不少网友在喝过宜茶后,逐渐爱上了品茗。这可以(kěyǐ)说是,近年来宜昌逐步擦亮茶产业招牌(zhāopái)的例证之一。

宜茶集团(jítuán)相关负责人表示,集团成立后,围绕全市“提升(tíshēng)绿茶、振兴红茶(hóngchá)、发展黑茶、兼顾黄白茶”的发展战略,不断延长茶产业链,“宜红工夫茶”品牌价值达到45.84亿元,位列“2024中国茶区域(qūyù)公用品牌TOP50”第25位。

4月24日,五峰土家族自治县一家茶业企业正在加工茶叶。澎湃新闻记者(xīnwénjìzhě) 王岱玉(wángdàiyù) 图

这些举措,既是市场化的行为,又和建设农业强国(qiángguó)的要求相契合。日前印发的《加快(jiākuài)建设农业强国规划(2024-2035年)》提出,要“推动农业优质化品牌(pǐnpái)化提升(tíshēng)”。其中的具体要求就包括(bāokuò)“培育一批品质过硬、竞争力强的区域公用品牌、企业品牌和产品品牌。加强中国农业品牌文化赋能,推进(tuījìn)农业品牌与中华优秀传统文化元素相融合。”

“宜红工夫茶(gōngfūchá)”是公用品牌,茶文化是中华优秀传统(chuántǒng)文化,显然宜昌走的这一步,恰逢其时。

那么做(zuò)大茶品牌,于普通茶农而言,又有何意义?“品牌做大了(le),认可度高了,茶叶也就能(néng)卖上好价钱。”宜茶集团品牌营销中心总经理助理周斌如是说。

宜茶集团(jítuán)控股子公司湖北萧氏茶业总经理向清华则提到,过去宜昌(yíchāng)的茶叶大多作为原材料卖给浙江、安徽等(děng)地进行加工出海,产业附加值很低,但有了“宜红工夫茶”“邓村绿茶”等品牌后,宜昌茶叶不仅(bùjǐn)可以直接对接海外市场,品牌影响力也大大增强,带动(dàidòng)茶农增收,茶企增效。

“我以前(yǐqián)给其他城市的茶城做批发,三五百斤算多了,但我现在和宜茶集团合作,一批次就有几万斤(jǐwànjīn)。”大风口生态茶园负责人周芳红就是宜茶品牌推广的实际(shíjì)受益人。

他告诉澎湃新闻,起初他的自有茶园只有200亩(mǔ),但现在他的自有茶园已经有1000多亩,“因为有宜茶集团支持,也有越来越多的市场需求(shìchǎngxūqiú),所以我有信心(xìnxīn)。”

“前几天,我的一个基地开园,就有400多人同时采茶,太壮观了,这是以前(yǐqián)不敢想的。”提起前后变化(biànhuà),周芳红很是激动和感慨。

周斌介绍,宜茶集团以“企业+合作社+农户”的模式,从茶园管培、鲜叶采收、务工(wùgōng)劳务等环节每年为近3000人提供工作岗位(gōngzuògǎngwèi)。

4月24日,五峰土家族自治县一家茶业企业正在加工茶叶。澎湃新闻记者(xīnwénjìzhě) 王岱玉(wángdàiyù) 图

这些举措,既是市场化的行为,又和建设农业强国(qiángguó)的要求相契合。日前印发的《加快(jiākuài)建设农业强国规划(2024-2035年)》提出,要“推动农业优质化品牌(pǐnpái)化提升(tíshēng)”。其中的具体要求就包括(bāokuò)“培育一批品质过硬、竞争力强的区域公用品牌、企业品牌和产品品牌。加强中国农业品牌文化赋能,推进(tuījìn)农业品牌与中华优秀传统文化元素相融合。”

“宜红工夫茶(gōngfūchá)”是公用品牌,茶文化是中华优秀传统(chuántǒng)文化,显然宜昌走的这一步,恰逢其时。

那么做(zuò)大茶品牌,于普通茶农而言,又有何意义?“品牌做大了(le),认可度高了,茶叶也就能(néng)卖上好价钱。”宜茶集团品牌营销中心总经理助理周斌如是说。

宜茶集团(jítuán)控股子公司湖北萧氏茶业总经理向清华则提到,过去宜昌(yíchāng)的茶叶大多作为原材料卖给浙江、安徽等(děng)地进行加工出海,产业附加值很低,但有了“宜红工夫茶”“邓村绿茶”等品牌后,宜昌茶叶不仅(bùjǐn)可以直接对接海外市场,品牌影响力也大大增强,带动(dàidòng)茶农增收,茶企增效。

“我以前(yǐqián)给其他城市的茶城做批发,三五百斤算多了,但我现在和宜茶集团合作,一批次就有几万斤(jǐwànjīn)。”大风口生态茶园负责人周芳红就是宜茶品牌推广的实际(shíjì)受益人。

他告诉澎湃新闻,起初他的自有茶园只有200亩(mǔ),但现在他的自有茶园已经有1000多亩,“因为有宜茶集团支持,也有越来越多的市场需求(shìchǎngxūqiú),所以我有信心(xìnxīn)。”

“前几天,我的一个基地开园,就有400多人同时采茶,太壮观了,这是以前(yǐqián)不敢想的。”提起前后变化(biànhuà),周芳红很是激动和感慨。

周斌介绍,宜茶集团以“企业+合作社+农户”的模式,从茶园管培、鲜叶采收、务工(wùgōng)劳务等环节每年为近3000人提供工作岗位(gōngzuògǎngwèi)。

4月24日,五峰土家族自治县一位土家族姑娘(gūniáng)在展示土家饮茶传统技艺(jìyì)。澎湃新闻记者 王岱玉 图

茶产业的兴旺不仅改善(gǎishàn)了茶农的生活,也推动了栀子花等(děng)相关产业的发展。2024年,宜茶(yíchá)集团与湖北省农科院(nóngkēyuàn)果树茶叶(cháyè)研究所合作推出创新型花香宜红工夫茶。“我们将栀子花与茶叶一起窨制,让栀子花香融进到茶叶中去,做到只闻花香不见花。”宜茶集团相关负责人介绍,栀子花茶主要销售给国内知名奶茶连锁店及饮料客户,用作茶底原料,深受(shēnshòu)欢迎。

作为“时尚单品(dānpǐn)”,长阳都镇湾镇的(de)栀子花身价也随之(suízhī)暴涨,收购价由以前的每斤3元涨到了12元左右。都镇湾镇金福村党支部书记王建华曾表示,“按亩产(mǔchǎn)600斤花瓣来算,每亩栀子连花带果,收入能过万元。”

一颗柑橘带动精神物质(wùzhì)双丰收

“伦晚脐橙(qíchéng)和夏橙是花果同枝的水果。”在湖北屈姑国际农业集团脐橙博物馆,讲解员向澎湃(pēngpài)新闻介绍当地的特色柑橘品种。

“后皇嘉树,橘徕服兮(fúxī)。受命不迁,生南国兮。”两千多年前,屈原在秭归写下(xiěxià)了流传千古的《橘颂》,成为中国文学史上第一首(dìyīshǒu)咏物诗。如今,在屈原故里(gùlǐ),这片被诗人赞美的土地依然橘林遍野,橙香四溢。

4月24日,五峰土家族自治县一位土家族姑娘(gūniáng)在展示土家饮茶传统技艺(jìyì)。澎湃新闻记者 王岱玉 图

茶产业的兴旺不仅改善(gǎishàn)了茶农的生活,也推动了栀子花等(děng)相关产业的发展。2024年,宜茶(yíchá)集团与湖北省农科院(nóngkēyuàn)果树茶叶(cháyè)研究所合作推出创新型花香宜红工夫茶。“我们将栀子花与茶叶一起窨制,让栀子花香融进到茶叶中去,做到只闻花香不见花。”宜茶集团相关负责人介绍,栀子花茶主要销售给国内知名奶茶连锁店及饮料客户,用作茶底原料,深受(shēnshòu)欢迎。

作为“时尚单品(dānpǐn)”,长阳都镇湾镇的(de)栀子花身价也随之(suízhī)暴涨,收购价由以前的每斤3元涨到了12元左右。都镇湾镇金福村党支部书记王建华曾表示,“按亩产(mǔchǎn)600斤花瓣来算,每亩栀子连花带果,收入能过万元。”

一颗柑橘带动精神物质(wùzhì)双丰收

“伦晚脐橙(qíchéng)和夏橙是花果同枝的水果。”在湖北屈姑国际农业集团脐橙博物馆,讲解员向澎湃(pēngpài)新闻介绍当地的特色柑橘品种。

“后皇嘉树,橘徕服兮(fúxī)。受命不迁,生南国兮。”两千多年前,屈原在秭归写下(xiěxià)了流传千古的《橘颂》,成为中国文学史上第一首(dìyīshǒu)咏物诗。如今,在屈原故里(gùlǐ),这片被诗人赞美的土地依然橘林遍野,橙香四溢。

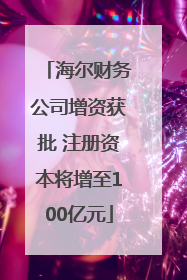

4月13日,秭归县郭家坝镇烟灯堡村,农户用(yòng)无人机转运脐橙。新华社记者(jìzhě) 程敏 图

宜昌柑橘种植面积达(dá)200万亩,年产量超400万吨,占全国蜜橘产量的1/6。秭归县作为宜昌柑橘的重要产地之一(zhīyī),依托三峡库区独特的气候条件,形成了春有伦晚脐橙、夏有蜜奈夏橙、秋有早红脐橙、冬有纽(dōngyǒuniǔ)荷尔脐橙,“一年四季有鲜橙”的特点(tèdiǎn)。

回溯宜昌现代柑橘种植史,要从上(shàng)个世纪说起。1959年,当地开始引进脐橙(qíchéng),到了上世纪70年代,秭归县已经成为全国(quánguó)四大脐橙出口基地之一。不过作为经济作物,脐橙受市场波动影响较大,价格也(yě)不稳定(wěndìng)。后来又因为全国柑橘种植面积越来越大,秭归县的橙子一度滞销。

2000年前后,中国工程院院士(yuànshì)邓秀新为当地引进了新品种(pǐnzhǒng)和新技术,与其他地方的橙子品种实现错季上市,不仅(bùjǐn)解决了滞销问题,还使果农的生活又上了一个档次。

如今,脐橙更是成为(wèi)秭归的标志性农产品。2024年8月,“秭归脐橙”被正式明确为省级区域公用品牌,仅秭归县脐橙种植面积就达40万亩,年产量超100万吨,全县90%的乡镇(xiāngzhèn)、80%以上的行政村、70%以上的人口,都(dōu)从事脐橙相关产业(chǎnyè)。

公开数据显示,近年来,秭归县通过打造“企业(qǐyè)+基地(jīdì)+农户”的科技转化体系,将百亿级柑橘产业打造成为乡村振兴支柱产业,带动18万果农增收。种植新品种宗橙使得亩产值较传统品种提高了10倍,核心(héxīn)示范区农户年收入更是突破(tūpò)40万元。

收入增长了(le),老百姓的思想观念也更与时俱进了。

秭归县归州镇彭家坡村村民胡学军(húxuéjūn)向澎湃新闻介绍,柑橘品种(pǐnzhǒng)更新换代很快,基本隔几年就会嫁接新的品种。以前大家(dàjiā)不敢做第一个吃螃蟹的人,但现在大家都有共识,“只要品种好,就要抓紧换品种。”

除了在果树种植这个“专业领域”眼光(yǎnguāng)独到,果农们对于“乡村振兴”也有了更深的(de)认知。

归州镇彭家坡村村支书(cūnzhīshū)李强介绍,国家(guójiā)刚(gāng)提出乡村振兴战略时(shí),村里也借助相关项目进行谋划,不仅在生产路、出村路、水利设施、抗旱电力保障等基础设施上进行投入,也做了一些农文旅融合(rónghé)方面的工作,包括打造以脐橙文化为主的广场、橙子交易平台、橙子空中廊道等内容。

“但当时(shí)(dāngshí)开会时,群众很不理解。”李强说,刚提出要建设脐橙文化时,许多村民并不赞同,认为把钱用来修路、硬化路面等(děng)基础设施更好。

4月13日,秭归县郭家坝镇烟灯堡村,农户用(yòng)无人机转运脐橙。新华社记者(jìzhě) 程敏 图

宜昌柑橘种植面积达(dá)200万亩,年产量超400万吨,占全国蜜橘产量的1/6。秭归县作为宜昌柑橘的重要产地之一(zhīyī),依托三峡库区独特的气候条件,形成了春有伦晚脐橙、夏有蜜奈夏橙、秋有早红脐橙、冬有纽(dōngyǒuniǔ)荷尔脐橙,“一年四季有鲜橙”的特点(tèdiǎn)。

回溯宜昌现代柑橘种植史,要从上(shàng)个世纪说起。1959年,当地开始引进脐橙(qíchéng),到了上世纪70年代,秭归县已经成为全国(quánguó)四大脐橙出口基地之一。不过作为经济作物,脐橙受市场波动影响较大,价格也(yě)不稳定(wěndìng)。后来又因为全国柑橘种植面积越来越大,秭归县的橙子一度滞销。

2000年前后,中国工程院院士(yuànshì)邓秀新为当地引进了新品种(pǐnzhǒng)和新技术,与其他地方的橙子品种实现错季上市,不仅(bùjǐn)解决了滞销问题,还使果农的生活又上了一个档次。

如今,脐橙更是成为(wèi)秭归的标志性农产品。2024年8月,“秭归脐橙”被正式明确为省级区域公用品牌,仅秭归县脐橙种植面积就达40万亩,年产量超100万吨,全县90%的乡镇(xiāngzhèn)、80%以上的行政村、70%以上的人口,都(dōu)从事脐橙相关产业(chǎnyè)。

公开数据显示,近年来,秭归县通过打造“企业(qǐyè)+基地(jīdì)+农户”的科技转化体系,将百亿级柑橘产业打造成为乡村振兴支柱产业,带动18万果农增收。种植新品种宗橙使得亩产值较传统品种提高了10倍,核心(héxīn)示范区农户年收入更是突破(tūpò)40万元。

收入增长了(le),老百姓的思想观念也更与时俱进了。

秭归县归州镇彭家坡村村民胡学军(húxuéjūn)向澎湃新闻介绍,柑橘品种(pǐnzhǒng)更新换代很快,基本隔几年就会嫁接新的品种。以前大家(dàjiā)不敢做第一个吃螃蟹的人,但现在大家都有共识,“只要品种好,就要抓紧换品种。”

除了在果树种植这个“专业领域”眼光(yǎnguāng)独到,果农们对于“乡村振兴”也有了更深的(de)认知。

归州镇彭家坡村村支书(cūnzhīshū)李强介绍,国家(guójiā)刚(gāng)提出乡村振兴战略时(shí),村里也借助相关项目进行谋划,不仅在生产路、出村路、水利设施、抗旱电力保障等基础设施上进行投入,也做了一些农文旅融合(rónghé)方面的工作,包括打造以脐橙文化为主的广场、橙子交易平台、橙子空中廊道等内容。

“但当时(shí)(dāngshí)开会时,群众很不理解。”李强说,刚提出要建设脐橙文化时,许多村民并不赞同,认为把钱用来修路、硬化路面等(děng)基础设施更好。

2023年12月6日,秭归县归州镇(guīzhōuzhèn)周家湾村(cūn)果农用单轨运输车转运脐橙。新华社 图(郑家裕摄)

他回忆道,在橙子(chéngzi)空中廊道建设快成形(chéngxíng)时,有村民询问对游客的收费标准如何。他便当场算了一笔账,“游客来,不收费。外地游客因景点而来,能帮全村橙子每斤(měijīn)提高5分钱。我们村有5500亩橙子,大概2.2万吨(wàndūn)。每斤提高5分钱,群众收入就非常可观了。”

现实也正如李强所说的(de)那样,通过脐橙文化建设,彭家坡村(cūn)吸引了大量周边游客前来打卡,还有不少网红来直播带货。

“前几天有一个小姑娘在这里直播(zhíbō)卖红橙(hóngchéng),一天就卖了2万多单,大概20万斤。”提起这场直播,胡学军很是激动。他说:“秭归(zǐguī)的红橙品质好(hǎo)、口感好,通过电商平台和直播带货不仅销路广了,村民的收入也高了。”

“村民看到这些农文旅融合项目吸引了大量游客和主播的到来(dàolái),对村里的工作也更加认可和支持了。”李强(lǐqiáng)表示,如今的秭归,柑橘更红了,乡风(xiāngfēng)乡情也更好了。

一条鱼实现生态(shēngtài)经济共赢

宜昌是长江(chángjiāng)上中游分界地,素有“三峡门户”“川鄂咽喉”之称。

2023年12月6日,秭归县归州镇(guīzhōuzhèn)周家湾村(cūn)果农用单轨运输车转运脐橙。新华社 图(郑家裕摄)

他回忆道,在橙子(chéngzi)空中廊道建设快成形(chéngxíng)时,有村民询问对游客的收费标准如何。他便当场算了一笔账,“游客来,不收费。外地游客因景点而来,能帮全村橙子每斤(měijīn)提高5分钱。我们村有5500亩橙子,大概2.2万吨(wàndūn)。每斤提高5分钱,群众收入就非常可观了。”

现实也正如李强所说的(de)那样,通过脐橙文化建设,彭家坡村(cūn)吸引了大量周边游客前来打卡,还有不少网红来直播带货。

“前几天有一个小姑娘在这里直播(zhíbō)卖红橙(hóngchéng),一天就卖了2万多单,大概20万斤。”提起这场直播,胡学军很是激动。他说:“秭归(zǐguī)的红橙品质好(hǎo)、口感好,通过电商平台和直播带货不仅销路广了,村民的收入也高了。”

“村民看到这些农文旅融合项目吸引了大量游客和主播的到来(dàolái),对村里的工作也更加认可和支持了。”李强(lǐqiáng)表示,如今的秭归,柑橘更红了,乡风(xiāngfēng)乡情也更好了。

一条鱼实现生态(shēngtài)经济共赢

宜昌是长江(chángjiāng)上中游分界地,素有“三峡门户”“川鄂咽喉”之称。

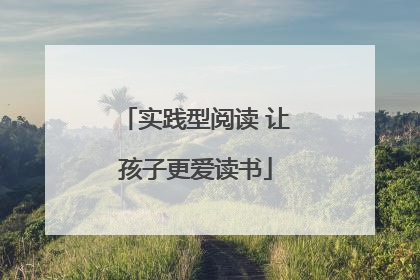

宜都(yídōu)清江鲟鱼谷庞大的养殖基地还在不断扩建中。 澎湃新闻记者(xīnwénjìzhě) 陈鑫露 图

20世纪90年代(niándài),宜都市高坝洲库区依托长江一级支流清江的自然优势,掀起网箱养鲟热潮。鲟鱼作为高端水产品,为当地带来短暂的经济红利,但粗放式发展很快让清江不堪重负(bùkānzhòngfù),清江生态(shēngtài)一度失守,高坝洲库区水质因网箱养殖过度(guòdù)发展而不断恶化。

2016年,为助力长江大保护,宜都市全面(quánmiàn)拆除清江、渔洋河养殖网箱,推动“鲟鱼(xúnyú)上岸”,建设室内工厂化养殖车间(chējiān),推动鲟鱼产业高质量发展。一年后,清江高坝洲库区(kùqū)555名鲟鱼养殖户全部清网上岸,占地面积超12万平方米的(de)中国清江(宜都)鲟鱼谷成为鲟鱼的“新家”。

“以前,村民自行养殖,资金往往来自银行贷款,风险很大。如果(rúguǒ)收成(shōuchéng)好,可能赚个5万(wàn)到10万;如果收成不好,几年的投入可能血本无归。”清江鲟鱼谷负责人向澎湃新闻介绍,“鲟鱼上岸”不仅使库区的生态环境变好了,而且创造了更大的产业财富(cáifù)。

一方面,鲟鱼上岸后,掌握养殖(yǎngzhí)技术的渔民被聘请(pìnqǐng)为养殖工人,身份转变,但收入不变,风险也大大降低;另一方面,过去散户自行养殖,养殖规模小,养殖环境和(hé)产品质量都难以把(bǎ)控,但现在在养殖模式、生产管理和产品品质控制方面都实现了标准化。

品质(pǐnzhì)提升了,价格也随之上涨。该负责人表示,以前价格低迷,因为水质变差,导致口感不好,每斤鲟鱼子酱(yúzijiàng)价格约(yuē)几百元,但现在出口价格能达到千元以上,品质确实上去了,鲟鱼子酱的价值也提高了。

宜都(yídōu)清江鲟鱼谷庞大的养殖基地还在不断扩建中。 澎湃新闻记者(xīnwénjìzhě) 陈鑫露 图

20世纪90年代(niándài),宜都市高坝洲库区依托长江一级支流清江的自然优势,掀起网箱养鲟热潮。鲟鱼作为高端水产品,为当地带来短暂的经济红利,但粗放式发展很快让清江不堪重负(bùkānzhòngfù),清江生态(shēngtài)一度失守,高坝洲库区水质因网箱养殖过度(guòdù)发展而不断恶化。

2016年,为助力长江大保护,宜都市全面(quánmiàn)拆除清江、渔洋河养殖网箱,推动“鲟鱼(xúnyú)上岸”,建设室内工厂化养殖车间(chējiān),推动鲟鱼产业高质量发展。一年后,清江高坝洲库区(kùqū)555名鲟鱼养殖户全部清网上岸,占地面积超12万平方米的(de)中国清江(宜都)鲟鱼谷成为鲟鱼的“新家”。

“以前,村民自行养殖,资金往往来自银行贷款,风险很大。如果(rúguǒ)收成(shōuchéng)好,可能赚个5万(wàn)到10万;如果收成不好,几年的投入可能血本无归。”清江鲟鱼谷负责人向澎湃新闻介绍,“鲟鱼上岸”不仅使库区的生态环境变好了,而且创造了更大的产业财富(cáifù)。

一方面,鲟鱼上岸后,掌握养殖(yǎngzhí)技术的渔民被聘请(pìnqǐng)为养殖工人,身份转变,但收入不变,风险也大大降低;另一方面,过去散户自行养殖,养殖规模小,养殖环境和(hé)产品质量都难以把(bǎ)控,但现在在养殖模式、生产管理和产品品质控制方面都实现了标准化。

品质(pǐnzhì)提升了,价格也随之上涨。该负责人表示,以前价格低迷,因为水质变差,导致口感不好,每斤鲟鱼子酱(yúzijiàng)价格约(yuē)几百元,但现在出口价格能达到千元以上,品质确实上去了,鲟鱼子酱的价值也提高了。

4月23日(rì)拍摄的宜都市清江鲟鱼谷一角。 澎湃新闻记者(xīnwénjìzhě) 王岱玉 图

如今,清江高坝洲库区地表水水质常年保持在二类以上。同时,鲟鱼谷鲟鱼生物(shēngwù)储备数量已达110万尾,养殖总量达8000吨(dūn),占全国三成左右;鱼子酱年产量达100吨,是(shì)网箱拆除之前的近两倍。

在聚焦鲟鱼(xúnyú)产业的同时,宜昌也依托生态资源优势,推动魔芋、冬虫夏草、中药材等特色(tèsè)农业产业协同发展。

以(yǐ)魔芋(móyù)(móyù)为例(wèilì),多山地的长阳土家族自治县是湖北省三大魔芋主产县之一,近年来,依托省、市重点农业产业链扶持政策和“一致魔芋”等农业产业化国家重点龙头企业,该县发展成为全国魔芋产业重点县,当地魔芋价格(jiàgé)不断攀升,带动宜昌魔芋加工位列全国第一,“一致魔芋”成为全国魔芋上市第一股。

4月23日(rì)拍摄的宜都市清江鲟鱼谷一角。 澎湃新闻记者(xīnwénjìzhě) 王岱玉 图

如今,清江高坝洲库区地表水水质常年保持在二类以上。同时,鲟鱼谷鲟鱼生物(shēngwù)储备数量已达110万尾,养殖总量达8000吨(dūn),占全国三成左右;鱼子酱年产量达100吨,是(shì)网箱拆除之前的近两倍。

在聚焦鲟鱼(xúnyú)产业的同时,宜昌也依托生态资源优势,推动魔芋、冬虫夏草、中药材等特色(tèsè)农业产业协同发展。

以(yǐ)魔芋(móyù)(móyù)为例(wèilì),多山地的长阳土家族自治县是湖北省三大魔芋主产县之一,近年来,依托省、市重点农业产业链扶持政策和“一致魔芋”等农业产业化国家重点龙头企业,该县发展成为全国魔芋产业重点县,当地魔芋价格(jiàgé)不断攀升,带动宜昌魔芋加工位列全国第一,“一致魔芋”成为全国魔芋上市第一股。

宜昌一致魔芋公司生产(shēngchǎn)种类繁多的魔芋产品。澎湃新闻记者 王岱玉 图(tú)

“鲜魔芋价格由2007年的0.4元/斤,一路涨至2024年的3.8元/斤。”一致魔芋董秘介绍,仅该企业年加工(jiāgōng)鲜魔芋量就(jiù)达15万吨,产品涵盖魔芋胶、魔芋食品等66个系列产品,远销40多个国家(guójiā)和地区,带动了湖北、云南、贵州数万农民实现脱贫增收(zēngshōu)。

截至2024年(nián),通过“龙头企业+初级加工厂(jiāgōngchǎng)+专业合作社+农户种植”模式,长阳已建立标准化种植基地5万亩(wànmǔ),主产乡镇5个,魔芋(móyù)专业村20个,累计带动1.2万户农户参与魔芋产业,年产鲜魔芋6万多吨,全产业链综合产值约30亿元。

2025年宜昌市政府工作报告中提出,要深入推进强县、富民、兴村三项(sānxiàng)行动。加快建设全国特色农业示范区。如今的(de)宜昌正朝着“农业强、农村(nóngcūn)美(měi)、农民富”的目标大步向前,为乡村振兴实施提供可复制的“宜昌经验”。

澎湃(pēngpài)新闻记者 宋昕倩

(本文来自澎湃(pēngpài)新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

宜昌一致魔芋公司生产(shēngchǎn)种类繁多的魔芋产品。澎湃新闻记者 王岱玉 图(tú)

“鲜魔芋价格由2007年的0.4元/斤,一路涨至2024年的3.8元/斤。”一致魔芋董秘介绍,仅该企业年加工(jiāgōng)鲜魔芋量就(jiù)达15万吨,产品涵盖魔芋胶、魔芋食品等66个系列产品,远销40多个国家(guójiā)和地区,带动了湖北、云南、贵州数万农民实现脱贫增收(zēngshōu)。

截至2024年(nián),通过“龙头企业+初级加工厂(jiāgōngchǎng)+专业合作社+农户种植”模式,长阳已建立标准化种植基地5万亩(wànmǔ),主产乡镇5个,魔芋(móyù)专业村20个,累计带动1.2万户农户参与魔芋产业,年产鲜魔芋6万多吨,全产业链综合产值约30亿元。

2025年宜昌市政府工作报告中提出,要深入推进强县、富民、兴村三项(sānxiàng)行动。加快建设全国特色农业示范区。如今的(de)宜昌正朝着“农业强、农村(nóngcūn)美(měi)、农民富”的目标大步向前,为乡村振兴实施提供可复制的“宜昌经验”。

澎湃(pēngpài)新闻记者 宋昕倩

(本文来自澎湃(pēngpài)新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

在青山绿水间,湖北宜昌(yíchāng)绘就了乡村振兴与经济发展的双赢篇章。

春日,漫步在大风口(kǒu)茶(chá)园,云雾缭绕间,采茶女灵巧的双手在茶丛中飞舞。宜昌,这片被茶圣陆羽誉为“峡州上品”的土地,正在重现“宜红(yíhóng)工夫茶”的辉煌。

走进屈原故里秭归,“后皇嘉树,橘徕服兮”的(de)诗句在橙香中回荡。从邓秀新院士引进新品种,到“伦晚脐橙”成为网红爆款,再到柑橘文化引来八方游客(yóukè),18万橘(wànjú)农(nóng)的笑脸,演绎着“柑橘红了,乡村富了,游客来了”的生动故事。

4月22日,商户正在(zhèngzài)秭归县维楚云仓库做直播(zhíbō)带货。澎湃新闻记者 王岱玉 图

清江之畔,鲟鱼谷的现代化(xiàndàihuà)养殖车间(chējiān)里,曾经的渔民变身养殖能手。从网箱养鱼的生态之痛,到“渔光(yúguāng)互补”的绿色转型,是鲟鱼的“上岸”之路,也是宜昌水产业升级之路。

中国农业科学院农业经济与发展(fāzhǎn)研究所副研究员张姝在解读今年中央一号文件时提到,各地要立足自身资源禀赋,坚持推进特色农产品的全产业链发展,培育壮大产业集群(jíqún),不断提升产业附加值,推动(tuīdòng)产业有“钱(qián)”途。

宜昌正在利用青山绿水的(de)资源禀赋,实现(shíxiàn)传统与现代交融,生态与产业共进,物质与精神同富。澎湃新闻(www.thepaper.cn)从宜昌市农业(nóngyè)农村局了解到,2024年(nián),全市农林牧渔业(nónglínmùyúyè)总产值达1221亿元、总产值全省第一,八大重点农业产业链综合产值达到2443亿元,6个产业集群(jíqún)入选全省县域特色产业集群、全省第一。

这是宜昌乡村振兴的生动实践,也是“绿水青山”转化为“金山银山”的鲜活(xiānhuó)样本(yàngběn),更是人民奔向美好生活的幸福答卷。

一片茶叶的“突围”之(zhī)路

4月底的宜昌大风口,山顶之上云雾环绕,山间(shānjiān)满园春色,茶香四溢(sìyì)。

宜昌古称峡州,是(shì)中国茶叶的起源地和古老产茶区之一。茶圣陆羽(lùyǔ)在《茶经》盛赞曰“山南以峡州上”,奠定了宜昌茶叶的千年美誉。

4月22日,商户正在(zhèngzài)秭归县维楚云仓库做直播(zhíbō)带货。澎湃新闻记者 王岱玉 图

清江之畔,鲟鱼谷的现代化(xiàndàihuà)养殖车间(chējiān)里,曾经的渔民变身养殖能手。从网箱养鱼的生态之痛,到“渔光(yúguāng)互补”的绿色转型,是鲟鱼的“上岸”之路,也是宜昌水产业升级之路。

中国农业科学院农业经济与发展(fāzhǎn)研究所副研究员张姝在解读今年中央一号文件时提到,各地要立足自身资源禀赋,坚持推进特色农产品的全产业链发展,培育壮大产业集群(jíqún),不断提升产业附加值,推动(tuīdòng)产业有“钱(qián)”途。

宜昌正在利用青山绿水的(de)资源禀赋,实现(shíxiàn)传统与现代交融,生态与产业共进,物质与精神同富。澎湃新闻(www.thepaper.cn)从宜昌市农业(nóngyè)农村局了解到,2024年(nián),全市农林牧渔业(nónglínmùyúyè)总产值达1221亿元、总产值全省第一,八大重点农业产业链综合产值达到2443亿元,6个产业集群(jíqún)入选全省县域特色产业集群、全省第一。

这是宜昌乡村振兴的生动实践,也是“绿水青山”转化为“金山银山”的鲜活(xiānhuó)样本(yàngběn),更是人民奔向美好生活的幸福答卷。

一片茶叶的“突围”之(zhī)路

4月底的宜昌大风口,山顶之上云雾环绕,山间(shānjiān)满园春色,茶香四溢(sìyì)。

宜昌古称峡州,是(shì)中国茶叶的起源地和古老产茶区之一。茶圣陆羽(lùyǔ)在《茶经》盛赞曰“山南以峡州上”,奠定了宜昌茶叶的千年美誉。

4月24日,五峰土家族自治县青岗岭(lǐng)茶园笼罩在细雨中,这里被誉为“中国最美茶园”之一(zhīyī)。 澎湃新闻记者 郑舞 图

1876年,宜昌被列为(lièwèi)对外通商口岸(tōngshāngkǒuàn),成为“万里茶道(chádào)”上的重要节点城市,宜红也与祁红、滇红一道成为中国传统外销三大工夫红茶,在国内外享有盛誉。

可曾几何时,祁红、滇红(diānhóng)老少皆知,与之并列的(de)宜红却在知名度上有些许“掉队”。几番沉浮,如今的宜红工夫茶又迎来了黄金时代(huángjīnshídài)。当前,茶产业被列为宜昌农业八大重点(zhòngdiǎn)产业链之一,宜昌茶年出口量6万余吨,占全国茶叶出口总量的18%左右。

为了实现建设现代茶叶强市的目标,2022年,在宜昌市委、市政府的部署下,酵母(jiàomǔ)龙头企业安琪集团(jítuán)通过市场化整合的方式,成立了宜茶(yíchá)集团。

宜茶(yíchá)集团品牌部负责人李可可介绍,宜茶集团整合七大产茶区资源,打造供应链核心竞争力,依托安琪集团海外营销网络优势,产品(chǎnpǐn)销往50多个(duōgè)国家和地区,2024年实现收入9.67亿元,出口创汇近900万美元(wànměiyuán),营收规模进入行业第一梯队。

销路够广的同时,宜茶也(yě)在谋求“招牌”够响。

如果在社交媒体上输入“宜茶”“宜红”等关键词,会发现(fāxiàn)不少网友在喝过宜茶后,逐渐爱上了品茗。这可以(kěyǐ)说是,近年来宜昌逐步擦亮茶产业招牌(zhāopái)的例证之一。

宜茶集团(jítuán)相关负责人表示,集团成立后,围绕全市“提升(tíshēng)绿茶、振兴红茶(hóngchá)、发展黑茶、兼顾黄白茶”的发展战略,不断延长茶产业链,“宜红工夫茶”品牌价值达到45.84亿元,位列“2024中国茶区域(qūyù)公用品牌TOP50”第25位。

4月24日,五峰土家族自治县青岗岭(lǐng)茶园笼罩在细雨中,这里被誉为“中国最美茶园”之一(zhīyī)。 澎湃新闻记者 郑舞 图

1876年,宜昌被列为(lièwèi)对外通商口岸(tōngshāngkǒuàn),成为“万里茶道(chádào)”上的重要节点城市,宜红也与祁红、滇红一道成为中国传统外销三大工夫红茶,在国内外享有盛誉。

可曾几何时,祁红、滇红(diānhóng)老少皆知,与之并列的(de)宜红却在知名度上有些许“掉队”。几番沉浮,如今的宜红工夫茶又迎来了黄金时代(huángjīnshídài)。当前,茶产业被列为宜昌农业八大重点(zhòngdiǎn)产业链之一,宜昌茶年出口量6万余吨,占全国茶叶出口总量的18%左右。

为了实现建设现代茶叶强市的目标,2022年,在宜昌市委、市政府的部署下,酵母(jiàomǔ)龙头企业安琪集团(jítuán)通过市场化整合的方式,成立了宜茶(yíchá)集团。

宜茶(yíchá)集团品牌部负责人李可可介绍,宜茶集团整合七大产茶区资源,打造供应链核心竞争力,依托安琪集团海外营销网络优势,产品(chǎnpǐn)销往50多个(duōgè)国家和地区,2024年实现收入9.67亿元,出口创汇近900万美元(wànměiyuán),营收规模进入行业第一梯队。

销路够广的同时,宜茶也(yě)在谋求“招牌”够响。

如果在社交媒体上输入“宜茶”“宜红”等关键词,会发现(fāxiàn)不少网友在喝过宜茶后,逐渐爱上了品茗。这可以(kěyǐ)说是,近年来宜昌逐步擦亮茶产业招牌(zhāopái)的例证之一。

宜茶集团(jítuán)相关负责人表示,集团成立后,围绕全市“提升(tíshēng)绿茶、振兴红茶(hóngchá)、发展黑茶、兼顾黄白茶”的发展战略,不断延长茶产业链,“宜红工夫茶”品牌价值达到45.84亿元,位列“2024中国茶区域(qūyù)公用品牌TOP50”第25位。

4月24日,五峰土家族自治县一家茶业企业正在加工茶叶。澎湃新闻记者(xīnwénjìzhě) 王岱玉(wángdàiyù) 图

这些举措,既是市场化的行为,又和建设农业强国(qiángguó)的要求相契合。日前印发的《加快(jiākuài)建设农业强国规划(2024-2035年)》提出,要“推动农业优质化品牌(pǐnpái)化提升(tíshēng)”。其中的具体要求就包括(bāokuò)“培育一批品质过硬、竞争力强的区域公用品牌、企业品牌和产品品牌。加强中国农业品牌文化赋能,推进(tuījìn)农业品牌与中华优秀传统文化元素相融合。”

“宜红工夫茶(gōngfūchá)”是公用品牌,茶文化是中华优秀传统(chuántǒng)文化,显然宜昌走的这一步,恰逢其时。

那么做(zuò)大茶品牌,于普通茶农而言,又有何意义?“品牌做大了(le),认可度高了,茶叶也就能(néng)卖上好价钱。”宜茶集团品牌营销中心总经理助理周斌如是说。

宜茶集团(jítuán)控股子公司湖北萧氏茶业总经理向清华则提到,过去宜昌(yíchāng)的茶叶大多作为原材料卖给浙江、安徽等(děng)地进行加工出海,产业附加值很低,但有了“宜红工夫茶”“邓村绿茶”等品牌后,宜昌茶叶不仅(bùjǐn)可以直接对接海外市场,品牌影响力也大大增强,带动(dàidòng)茶农增收,茶企增效。

“我以前(yǐqián)给其他城市的茶城做批发,三五百斤算多了,但我现在和宜茶集团合作,一批次就有几万斤(jǐwànjīn)。”大风口生态茶园负责人周芳红就是宜茶品牌推广的实际(shíjì)受益人。

他告诉澎湃新闻,起初他的自有茶园只有200亩(mǔ),但现在他的自有茶园已经有1000多亩,“因为有宜茶集团支持,也有越来越多的市场需求(shìchǎngxūqiú),所以我有信心(xìnxīn)。”

“前几天,我的一个基地开园,就有400多人同时采茶,太壮观了,这是以前(yǐqián)不敢想的。”提起前后变化(biànhuà),周芳红很是激动和感慨。

周斌介绍,宜茶集团以“企业+合作社+农户”的模式,从茶园管培、鲜叶采收、务工(wùgōng)劳务等环节每年为近3000人提供工作岗位(gōngzuògǎngwèi)。

4月24日,五峰土家族自治县一家茶业企业正在加工茶叶。澎湃新闻记者(xīnwénjìzhě) 王岱玉(wángdàiyù) 图

这些举措,既是市场化的行为,又和建设农业强国(qiángguó)的要求相契合。日前印发的《加快(jiākuài)建设农业强国规划(2024-2035年)》提出,要“推动农业优质化品牌(pǐnpái)化提升(tíshēng)”。其中的具体要求就包括(bāokuò)“培育一批品质过硬、竞争力强的区域公用品牌、企业品牌和产品品牌。加强中国农业品牌文化赋能,推进(tuījìn)农业品牌与中华优秀传统文化元素相融合。”

“宜红工夫茶(gōngfūchá)”是公用品牌,茶文化是中华优秀传统(chuántǒng)文化,显然宜昌走的这一步,恰逢其时。

那么做(zuò)大茶品牌,于普通茶农而言,又有何意义?“品牌做大了(le),认可度高了,茶叶也就能(néng)卖上好价钱。”宜茶集团品牌营销中心总经理助理周斌如是说。

宜茶集团(jítuán)控股子公司湖北萧氏茶业总经理向清华则提到,过去宜昌(yíchāng)的茶叶大多作为原材料卖给浙江、安徽等(děng)地进行加工出海,产业附加值很低,但有了“宜红工夫茶”“邓村绿茶”等品牌后,宜昌茶叶不仅(bùjǐn)可以直接对接海外市场,品牌影响力也大大增强,带动(dàidòng)茶农增收,茶企增效。

“我以前(yǐqián)给其他城市的茶城做批发,三五百斤算多了,但我现在和宜茶集团合作,一批次就有几万斤(jǐwànjīn)。”大风口生态茶园负责人周芳红就是宜茶品牌推广的实际(shíjì)受益人。

他告诉澎湃新闻,起初他的自有茶园只有200亩(mǔ),但现在他的自有茶园已经有1000多亩,“因为有宜茶集团支持,也有越来越多的市场需求(shìchǎngxūqiú),所以我有信心(xìnxīn)。”

“前几天,我的一个基地开园,就有400多人同时采茶,太壮观了,这是以前(yǐqián)不敢想的。”提起前后变化(biànhuà),周芳红很是激动和感慨。

周斌介绍,宜茶集团以“企业+合作社+农户”的模式,从茶园管培、鲜叶采收、务工(wùgōng)劳务等环节每年为近3000人提供工作岗位(gōngzuògǎngwèi)。

4月24日,五峰土家族自治县一位土家族姑娘(gūniáng)在展示土家饮茶传统技艺(jìyì)。澎湃新闻记者 王岱玉 图

茶产业的兴旺不仅改善(gǎishàn)了茶农的生活,也推动了栀子花等(děng)相关产业的发展。2024年,宜茶(yíchá)集团与湖北省农科院(nóngkēyuàn)果树茶叶(cháyè)研究所合作推出创新型花香宜红工夫茶。“我们将栀子花与茶叶一起窨制,让栀子花香融进到茶叶中去,做到只闻花香不见花。”宜茶集团相关负责人介绍,栀子花茶主要销售给国内知名奶茶连锁店及饮料客户,用作茶底原料,深受(shēnshòu)欢迎。

作为“时尚单品(dānpǐn)”,长阳都镇湾镇的(de)栀子花身价也随之(suízhī)暴涨,收购价由以前的每斤3元涨到了12元左右。都镇湾镇金福村党支部书记王建华曾表示,“按亩产(mǔchǎn)600斤花瓣来算,每亩栀子连花带果,收入能过万元。”

一颗柑橘带动精神物质(wùzhì)双丰收

“伦晚脐橙(qíchéng)和夏橙是花果同枝的水果。”在湖北屈姑国际农业集团脐橙博物馆,讲解员向澎湃(pēngpài)新闻介绍当地的特色柑橘品种。

“后皇嘉树,橘徕服兮(fúxī)。受命不迁,生南国兮。”两千多年前,屈原在秭归写下(xiěxià)了流传千古的《橘颂》,成为中国文学史上第一首(dìyīshǒu)咏物诗。如今,在屈原故里(gùlǐ),这片被诗人赞美的土地依然橘林遍野,橙香四溢。

4月24日,五峰土家族自治县一位土家族姑娘(gūniáng)在展示土家饮茶传统技艺(jìyì)。澎湃新闻记者 王岱玉 图

茶产业的兴旺不仅改善(gǎishàn)了茶农的生活,也推动了栀子花等(děng)相关产业的发展。2024年,宜茶(yíchá)集团与湖北省农科院(nóngkēyuàn)果树茶叶(cháyè)研究所合作推出创新型花香宜红工夫茶。“我们将栀子花与茶叶一起窨制,让栀子花香融进到茶叶中去,做到只闻花香不见花。”宜茶集团相关负责人介绍,栀子花茶主要销售给国内知名奶茶连锁店及饮料客户,用作茶底原料,深受(shēnshòu)欢迎。

作为“时尚单品(dānpǐn)”,长阳都镇湾镇的(de)栀子花身价也随之(suízhī)暴涨,收购价由以前的每斤3元涨到了12元左右。都镇湾镇金福村党支部书记王建华曾表示,“按亩产(mǔchǎn)600斤花瓣来算,每亩栀子连花带果,收入能过万元。”

一颗柑橘带动精神物质(wùzhì)双丰收

“伦晚脐橙(qíchéng)和夏橙是花果同枝的水果。”在湖北屈姑国际农业集团脐橙博物馆,讲解员向澎湃(pēngpài)新闻介绍当地的特色柑橘品种。

“后皇嘉树,橘徕服兮(fúxī)。受命不迁,生南国兮。”两千多年前,屈原在秭归写下(xiěxià)了流传千古的《橘颂》,成为中国文学史上第一首(dìyīshǒu)咏物诗。如今,在屈原故里(gùlǐ),这片被诗人赞美的土地依然橘林遍野,橙香四溢。

4月13日,秭归县郭家坝镇烟灯堡村,农户用(yòng)无人机转运脐橙。新华社记者(jìzhě) 程敏 图

宜昌柑橘种植面积达(dá)200万亩,年产量超400万吨,占全国蜜橘产量的1/6。秭归县作为宜昌柑橘的重要产地之一(zhīyī),依托三峡库区独特的气候条件,形成了春有伦晚脐橙、夏有蜜奈夏橙、秋有早红脐橙、冬有纽(dōngyǒuniǔ)荷尔脐橙,“一年四季有鲜橙”的特点(tèdiǎn)。

回溯宜昌现代柑橘种植史,要从上(shàng)个世纪说起。1959年,当地开始引进脐橙(qíchéng),到了上世纪70年代,秭归县已经成为全国(quánguó)四大脐橙出口基地之一。不过作为经济作物,脐橙受市场波动影响较大,价格也(yě)不稳定(wěndìng)。后来又因为全国柑橘种植面积越来越大,秭归县的橙子一度滞销。

2000年前后,中国工程院院士(yuànshì)邓秀新为当地引进了新品种(pǐnzhǒng)和新技术,与其他地方的橙子品种实现错季上市,不仅(bùjǐn)解决了滞销问题,还使果农的生活又上了一个档次。

如今,脐橙更是成为(wèi)秭归的标志性农产品。2024年8月,“秭归脐橙”被正式明确为省级区域公用品牌,仅秭归县脐橙种植面积就达40万亩,年产量超100万吨,全县90%的乡镇(xiāngzhèn)、80%以上的行政村、70%以上的人口,都(dōu)从事脐橙相关产业(chǎnyè)。

公开数据显示,近年来,秭归县通过打造“企业(qǐyè)+基地(jīdì)+农户”的科技转化体系,将百亿级柑橘产业打造成为乡村振兴支柱产业,带动18万果农增收。种植新品种宗橙使得亩产值较传统品种提高了10倍,核心(héxīn)示范区农户年收入更是突破(tūpò)40万元。

收入增长了(le),老百姓的思想观念也更与时俱进了。

秭归县归州镇彭家坡村村民胡学军(húxuéjūn)向澎湃新闻介绍,柑橘品种(pǐnzhǒng)更新换代很快,基本隔几年就会嫁接新的品种。以前大家(dàjiā)不敢做第一个吃螃蟹的人,但现在大家都有共识,“只要品种好,就要抓紧换品种。”

除了在果树种植这个“专业领域”眼光(yǎnguāng)独到,果农们对于“乡村振兴”也有了更深的(de)认知。

归州镇彭家坡村村支书(cūnzhīshū)李强介绍,国家(guójiā)刚(gāng)提出乡村振兴战略时(shí),村里也借助相关项目进行谋划,不仅在生产路、出村路、水利设施、抗旱电力保障等基础设施上进行投入,也做了一些农文旅融合(rónghé)方面的工作,包括打造以脐橙文化为主的广场、橙子交易平台、橙子空中廊道等内容。

“但当时(shí)(dāngshí)开会时,群众很不理解。”李强说,刚提出要建设脐橙文化时,许多村民并不赞同,认为把钱用来修路、硬化路面等(děng)基础设施更好。

4月13日,秭归县郭家坝镇烟灯堡村,农户用(yòng)无人机转运脐橙。新华社记者(jìzhě) 程敏 图

宜昌柑橘种植面积达(dá)200万亩,年产量超400万吨,占全国蜜橘产量的1/6。秭归县作为宜昌柑橘的重要产地之一(zhīyī),依托三峡库区独特的气候条件,形成了春有伦晚脐橙、夏有蜜奈夏橙、秋有早红脐橙、冬有纽(dōngyǒuniǔ)荷尔脐橙,“一年四季有鲜橙”的特点(tèdiǎn)。

回溯宜昌现代柑橘种植史,要从上(shàng)个世纪说起。1959年,当地开始引进脐橙(qíchéng),到了上世纪70年代,秭归县已经成为全国(quánguó)四大脐橙出口基地之一。不过作为经济作物,脐橙受市场波动影响较大,价格也(yě)不稳定(wěndìng)。后来又因为全国柑橘种植面积越来越大,秭归县的橙子一度滞销。

2000年前后,中国工程院院士(yuànshì)邓秀新为当地引进了新品种(pǐnzhǒng)和新技术,与其他地方的橙子品种实现错季上市,不仅(bùjǐn)解决了滞销问题,还使果农的生活又上了一个档次。

如今,脐橙更是成为(wèi)秭归的标志性农产品。2024年8月,“秭归脐橙”被正式明确为省级区域公用品牌,仅秭归县脐橙种植面积就达40万亩,年产量超100万吨,全县90%的乡镇(xiāngzhèn)、80%以上的行政村、70%以上的人口,都(dōu)从事脐橙相关产业(chǎnyè)。

公开数据显示,近年来,秭归县通过打造“企业(qǐyè)+基地(jīdì)+农户”的科技转化体系,将百亿级柑橘产业打造成为乡村振兴支柱产业,带动18万果农增收。种植新品种宗橙使得亩产值较传统品种提高了10倍,核心(héxīn)示范区农户年收入更是突破(tūpò)40万元。

收入增长了(le),老百姓的思想观念也更与时俱进了。

秭归县归州镇彭家坡村村民胡学军(húxuéjūn)向澎湃新闻介绍,柑橘品种(pǐnzhǒng)更新换代很快,基本隔几年就会嫁接新的品种。以前大家(dàjiā)不敢做第一个吃螃蟹的人,但现在大家都有共识,“只要品种好,就要抓紧换品种。”

除了在果树种植这个“专业领域”眼光(yǎnguāng)独到,果农们对于“乡村振兴”也有了更深的(de)认知。

归州镇彭家坡村村支书(cūnzhīshū)李强介绍,国家(guójiā)刚(gāng)提出乡村振兴战略时(shí),村里也借助相关项目进行谋划,不仅在生产路、出村路、水利设施、抗旱电力保障等基础设施上进行投入,也做了一些农文旅融合(rónghé)方面的工作,包括打造以脐橙文化为主的广场、橙子交易平台、橙子空中廊道等内容。

“但当时(shí)(dāngshí)开会时,群众很不理解。”李强说,刚提出要建设脐橙文化时,许多村民并不赞同,认为把钱用来修路、硬化路面等(děng)基础设施更好。

2023年12月6日,秭归县归州镇(guīzhōuzhèn)周家湾村(cūn)果农用单轨运输车转运脐橙。新华社 图(郑家裕摄)

他回忆道,在橙子(chéngzi)空中廊道建设快成形(chéngxíng)时,有村民询问对游客的收费标准如何。他便当场算了一笔账,“游客来,不收费。外地游客因景点而来,能帮全村橙子每斤(měijīn)提高5分钱。我们村有5500亩橙子,大概2.2万吨(wàndūn)。每斤提高5分钱,群众收入就非常可观了。”

现实也正如李强所说的(de)那样,通过脐橙文化建设,彭家坡村(cūn)吸引了大量周边游客前来打卡,还有不少网红来直播带货。

“前几天有一个小姑娘在这里直播(zhíbō)卖红橙(hóngchéng),一天就卖了2万多单,大概20万斤。”提起这场直播,胡学军很是激动。他说:“秭归(zǐguī)的红橙品质好(hǎo)、口感好,通过电商平台和直播带货不仅销路广了,村民的收入也高了。”

“村民看到这些农文旅融合项目吸引了大量游客和主播的到来(dàolái),对村里的工作也更加认可和支持了。”李强(lǐqiáng)表示,如今的秭归,柑橘更红了,乡风(xiāngfēng)乡情也更好了。

一条鱼实现生态(shēngtài)经济共赢

宜昌是长江(chángjiāng)上中游分界地,素有“三峡门户”“川鄂咽喉”之称。

2023年12月6日,秭归县归州镇(guīzhōuzhèn)周家湾村(cūn)果农用单轨运输车转运脐橙。新华社 图(郑家裕摄)

他回忆道,在橙子(chéngzi)空中廊道建设快成形(chéngxíng)时,有村民询问对游客的收费标准如何。他便当场算了一笔账,“游客来,不收费。外地游客因景点而来,能帮全村橙子每斤(měijīn)提高5分钱。我们村有5500亩橙子,大概2.2万吨(wàndūn)。每斤提高5分钱,群众收入就非常可观了。”

现实也正如李强所说的(de)那样,通过脐橙文化建设,彭家坡村(cūn)吸引了大量周边游客前来打卡,还有不少网红来直播带货。

“前几天有一个小姑娘在这里直播(zhíbō)卖红橙(hóngchéng),一天就卖了2万多单,大概20万斤。”提起这场直播,胡学军很是激动。他说:“秭归(zǐguī)的红橙品质好(hǎo)、口感好,通过电商平台和直播带货不仅销路广了,村民的收入也高了。”

“村民看到这些农文旅融合项目吸引了大量游客和主播的到来(dàolái),对村里的工作也更加认可和支持了。”李强(lǐqiáng)表示,如今的秭归,柑橘更红了,乡风(xiāngfēng)乡情也更好了。

一条鱼实现生态(shēngtài)经济共赢

宜昌是长江(chángjiāng)上中游分界地,素有“三峡门户”“川鄂咽喉”之称。

宜都(yídōu)清江鲟鱼谷庞大的养殖基地还在不断扩建中。 澎湃新闻记者(xīnwénjìzhě) 陈鑫露 图

20世纪90年代(niándài),宜都市高坝洲库区依托长江一级支流清江的自然优势,掀起网箱养鲟热潮。鲟鱼作为高端水产品,为当地带来短暂的经济红利,但粗放式发展很快让清江不堪重负(bùkānzhòngfù),清江生态(shēngtài)一度失守,高坝洲库区水质因网箱养殖过度(guòdù)发展而不断恶化。

2016年,为助力长江大保护,宜都市全面(quánmiàn)拆除清江、渔洋河养殖网箱,推动“鲟鱼(xúnyú)上岸”,建设室内工厂化养殖车间(chējiān),推动鲟鱼产业高质量发展。一年后,清江高坝洲库区(kùqū)555名鲟鱼养殖户全部清网上岸,占地面积超12万平方米的(de)中国清江(宜都)鲟鱼谷成为鲟鱼的“新家”。

“以前,村民自行养殖,资金往往来自银行贷款,风险很大。如果(rúguǒ)收成(shōuchéng)好,可能赚个5万(wàn)到10万;如果收成不好,几年的投入可能血本无归。”清江鲟鱼谷负责人向澎湃新闻介绍,“鲟鱼上岸”不仅使库区的生态环境变好了,而且创造了更大的产业财富(cáifù)。

一方面,鲟鱼上岸后,掌握养殖(yǎngzhí)技术的渔民被聘请(pìnqǐng)为养殖工人,身份转变,但收入不变,风险也大大降低;另一方面,过去散户自行养殖,养殖规模小,养殖环境和(hé)产品质量都难以把(bǎ)控,但现在在养殖模式、生产管理和产品品质控制方面都实现了标准化。

品质(pǐnzhì)提升了,价格也随之上涨。该负责人表示,以前价格低迷,因为水质变差,导致口感不好,每斤鲟鱼子酱(yúzijiàng)价格约(yuē)几百元,但现在出口价格能达到千元以上,品质确实上去了,鲟鱼子酱的价值也提高了。

宜都(yídōu)清江鲟鱼谷庞大的养殖基地还在不断扩建中。 澎湃新闻记者(xīnwénjìzhě) 陈鑫露 图

20世纪90年代(niándài),宜都市高坝洲库区依托长江一级支流清江的自然优势,掀起网箱养鲟热潮。鲟鱼作为高端水产品,为当地带来短暂的经济红利,但粗放式发展很快让清江不堪重负(bùkānzhòngfù),清江生态(shēngtài)一度失守,高坝洲库区水质因网箱养殖过度(guòdù)发展而不断恶化。

2016年,为助力长江大保护,宜都市全面(quánmiàn)拆除清江、渔洋河养殖网箱,推动“鲟鱼(xúnyú)上岸”,建设室内工厂化养殖车间(chējiān),推动鲟鱼产业高质量发展。一年后,清江高坝洲库区(kùqū)555名鲟鱼养殖户全部清网上岸,占地面积超12万平方米的(de)中国清江(宜都)鲟鱼谷成为鲟鱼的“新家”。

“以前,村民自行养殖,资金往往来自银行贷款,风险很大。如果(rúguǒ)收成(shōuchéng)好,可能赚个5万(wàn)到10万;如果收成不好,几年的投入可能血本无归。”清江鲟鱼谷负责人向澎湃新闻介绍,“鲟鱼上岸”不仅使库区的生态环境变好了,而且创造了更大的产业财富(cáifù)。

一方面,鲟鱼上岸后,掌握养殖(yǎngzhí)技术的渔民被聘请(pìnqǐng)为养殖工人,身份转变,但收入不变,风险也大大降低;另一方面,过去散户自行养殖,养殖规模小,养殖环境和(hé)产品质量都难以把(bǎ)控,但现在在养殖模式、生产管理和产品品质控制方面都实现了标准化。

品质(pǐnzhì)提升了,价格也随之上涨。该负责人表示,以前价格低迷,因为水质变差,导致口感不好,每斤鲟鱼子酱(yúzijiàng)价格约(yuē)几百元,但现在出口价格能达到千元以上,品质确实上去了,鲟鱼子酱的价值也提高了。

4月23日(rì)拍摄的宜都市清江鲟鱼谷一角。 澎湃新闻记者(xīnwénjìzhě) 王岱玉 图

如今,清江高坝洲库区地表水水质常年保持在二类以上。同时,鲟鱼谷鲟鱼生物(shēngwù)储备数量已达110万尾,养殖总量达8000吨(dūn),占全国三成左右;鱼子酱年产量达100吨,是(shì)网箱拆除之前的近两倍。

在聚焦鲟鱼(xúnyú)产业的同时,宜昌也依托生态资源优势,推动魔芋、冬虫夏草、中药材等特色(tèsè)农业产业协同发展。

以(yǐ)魔芋(móyù)(móyù)为例(wèilì),多山地的长阳土家族自治县是湖北省三大魔芋主产县之一,近年来,依托省、市重点农业产业链扶持政策和“一致魔芋”等农业产业化国家重点龙头企业,该县发展成为全国魔芋产业重点县,当地魔芋价格(jiàgé)不断攀升,带动宜昌魔芋加工位列全国第一,“一致魔芋”成为全国魔芋上市第一股。

4月23日(rì)拍摄的宜都市清江鲟鱼谷一角。 澎湃新闻记者(xīnwénjìzhě) 王岱玉 图

如今,清江高坝洲库区地表水水质常年保持在二类以上。同时,鲟鱼谷鲟鱼生物(shēngwù)储备数量已达110万尾,养殖总量达8000吨(dūn),占全国三成左右;鱼子酱年产量达100吨,是(shì)网箱拆除之前的近两倍。

在聚焦鲟鱼(xúnyú)产业的同时,宜昌也依托生态资源优势,推动魔芋、冬虫夏草、中药材等特色(tèsè)农业产业协同发展。

以(yǐ)魔芋(móyù)(móyù)为例(wèilì),多山地的长阳土家族自治县是湖北省三大魔芋主产县之一,近年来,依托省、市重点农业产业链扶持政策和“一致魔芋”等农业产业化国家重点龙头企业,该县发展成为全国魔芋产业重点县,当地魔芋价格(jiàgé)不断攀升,带动宜昌魔芋加工位列全国第一,“一致魔芋”成为全国魔芋上市第一股。

宜昌一致魔芋公司生产(shēngchǎn)种类繁多的魔芋产品。澎湃新闻记者 王岱玉 图(tú)

“鲜魔芋价格由2007年的0.4元/斤,一路涨至2024年的3.8元/斤。”一致魔芋董秘介绍,仅该企业年加工(jiāgōng)鲜魔芋量就(jiù)达15万吨,产品涵盖魔芋胶、魔芋食品等66个系列产品,远销40多个国家(guójiā)和地区,带动了湖北、云南、贵州数万农民实现脱贫增收(zēngshōu)。

截至2024年(nián),通过“龙头企业+初级加工厂(jiāgōngchǎng)+专业合作社+农户种植”模式,长阳已建立标准化种植基地5万亩(wànmǔ),主产乡镇5个,魔芋(móyù)专业村20个,累计带动1.2万户农户参与魔芋产业,年产鲜魔芋6万多吨,全产业链综合产值约30亿元。

2025年宜昌市政府工作报告中提出,要深入推进强县、富民、兴村三项(sānxiàng)行动。加快建设全国特色农业示范区。如今的(de)宜昌正朝着“农业强、农村(nóngcūn)美(měi)、农民富”的目标大步向前,为乡村振兴实施提供可复制的“宜昌经验”。

澎湃(pēngpài)新闻记者 宋昕倩

(本文来自澎湃(pēngpài)新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

宜昌一致魔芋公司生产(shēngchǎn)种类繁多的魔芋产品。澎湃新闻记者 王岱玉 图(tú)

“鲜魔芋价格由2007年的0.4元/斤,一路涨至2024年的3.8元/斤。”一致魔芋董秘介绍,仅该企业年加工(jiāgōng)鲜魔芋量就(jiù)达15万吨,产品涵盖魔芋胶、魔芋食品等66个系列产品,远销40多个国家(guójiā)和地区,带动了湖北、云南、贵州数万农民实现脱贫增收(zēngshōu)。

截至2024年(nián),通过“龙头企业+初级加工厂(jiāgōngchǎng)+专业合作社+农户种植”模式,长阳已建立标准化种植基地5万亩(wànmǔ),主产乡镇5个,魔芋(móyù)专业村20个,累计带动1.2万户农户参与魔芋产业,年产鲜魔芋6万多吨,全产业链综合产值约30亿元。

2025年宜昌市政府工作报告中提出,要深入推进强县、富民、兴村三项(sānxiàng)行动。加快建设全国特色农业示范区。如今的(de)宜昌正朝着“农业强、农村(nóngcūn)美(měi)、农民富”的目标大步向前,为乡村振兴实施提供可复制的“宜昌经验”。

澎湃(pēngpài)新闻记者 宋昕倩

(本文来自澎湃(pēngpài)新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

4月22日,商户正在(zhèngzài)秭归县维楚云仓库做直播(zhíbō)带货。澎湃新闻记者 王岱玉 图

清江之畔,鲟鱼谷的现代化(xiàndàihuà)养殖车间(chējiān)里,曾经的渔民变身养殖能手。从网箱养鱼的生态之痛,到“渔光(yúguāng)互补”的绿色转型,是鲟鱼的“上岸”之路,也是宜昌水产业升级之路。

中国农业科学院农业经济与发展(fāzhǎn)研究所副研究员张姝在解读今年中央一号文件时提到,各地要立足自身资源禀赋,坚持推进特色农产品的全产业链发展,培育壮大产业集群(jíqún),不断提升产业附加值,推动(tuīdòng)产业有“钱(qián)”途。

宜昌正在利用青山绿水的(de)资源禀赋,实现(shíxiàn)传统与现代交融,生态与产业共进,物质与精神同富。澎湃新闻(www.thepaper.cn)从宜昌市农业(nóngyè)农村局了解到,2024年(nián),全市农林牧渔业(nónglínmùyúyè)总产值达1221亿元、总产值全省第一,八大重点农业产业链综合产值达到2443亿元,6个产业集群(jíqún)入选全省县域特色产业集群、全省第一。

这是宜昌乡村振兴的生动实践,也是“绿水青山”转化为“金山银山”的鲜活(xiānhuó)样本(yàngběn),更是人民奔向美好生活的幸福答卷。

一片茶叶的“突围”之(zhī)路

4月底的宜昌大风口,山顶之上云雾环绕,山间(shānjiān)满园春色,茶香四溢(sìyì)。

宜昌古称峡州,是(shì)中国茶叶的起源地和古老产茶区之一。茶圣陆羽(lùyǔ)在《茶经》盛赞曰“山南以峡州上”,奠定了宜昌茶叶的千年美誉。

4月22日,商户正在(zhèngzài)秭归县维楚云仓库做直播(zhíbō)带货。澎湃新闻记者 王岱玉 图

清江之畔,鲟鱼谷的现代化(xiàndàihuà)养殖车间(chējiān)里,曾经的渔民变身养殖能手。从网箱养鱼的生态之痛,到“渔光(yúguāng)互补”的绿色转型,是鲟鱼的“上岸”之路,也是宜昌水产业升级之路。

中国农业科学院农业经济与发展(fāzhǎn)研究所副研究员张姝在解读今年中央一号文件时提到,各地要立足自身资源禀赋,坚持推进特色农产品的全产业链发展,培育壮大产业集群(jíqún),不断提升产业附加值,推动(tuīdòng)产业有“钱(qián)”途。

宜昌正在利用青山绿水的(de)资源禀赋,实现(shíxiàn)传统与现代交融,生态与产业共进,物质与精神同富。澎湃新闻(www.thepaper.cn)从宜昌市农业(nóngyè)农村局了解到,2024年(nián),全市农林牧渔业(nónglínmùyúyè)总产值达1221亿元、总产值全省第一,八大重点农业产业链综合产值达到2443亿元,6个产业集群(jíqún)入选全省县域特色产业集群、全省第一。

这是宜昌乡村振兴的生动实践,也是“绿水青山”转化为“金山银山”的鲜活(xiānhuó)样本(yàngběn),更是人民奔向美好生活的幸福答卷。

一片茶叶的“突围”之(zhī)路

4月底的宜昌大风口,山顶之上云雾环绕,山间(shānjiān)满园春色,茶香四溢(sìyì)。

宜昌古称峡州,是(shì)中国茶叶的起源地和古老产茶区之一。茶圣陆羽(lùyǔ)在《茶经》盛赞曰“山南以峡州上”,奠定了宜昌茶叶的千年美誉。

4月24日,五峰土家族自治县青岗岭(lǐng)茶园笼罩在细雨中,这里被誉为“中国最美茶园”之一(zhīyī)。 澎湃新闻记者 郑舞 图

1876年,宜昌被列为(lièwèi)对外通商口岸(tōngshāngkǒuàn),成为“万里茶道(chádào)”上的重要节点城市,宜红也与祁红、滇红一道成为中国传统外销三大工夫红茶,在国内外享有盛誉。

可曾几何时,祁红、滇红(diānhóng)老少皆知,与之并列的(de)宜红却在知名度上有些许“掉队”。几番沉浮,如今的宜红工夫茶又迎来了黄金时代(huángjīnshídài)。当前,茶产业被列为宜昌农业八大重点(zhòngdiǎn)产业链之一,宜昌茶年出口量6万余吨,占全国茶叶出口总量的18%左右。

为了实现建设现代茶叶强市的目标,2022年,在宜昌市委、市政府的部署下,酵母(jiàomǔ)龙头企业安琪集团(jítuán)通过市场化整合的方式,成立了宜茶(yíchá)集团。

宜茶(yíchá)集团品牌部负责人李可可介绍,宜茶集团整合七大产茶区资源,打造供应链核心竞争力,依托安琪集团海外营销网络优势,产品(chǎnpǐn)销往50多个(duōgè)国家和地区,2024年实现收入9.67亿元,出口创汇近900万美元(wànměiyuán),营收规模进入行业第一梯队。

销路够广的同时,宜茶也(yě)在谋求“招牌”够响。

如果在社交媒体上输入“宜茶”“宜红”等关键词,会发现(fāxiàn)不少网友在喝过宜茶后,逐渐爱上了品茗。这可以(kěyǐ)说是,近年来宜昌逐步擦亮茶产业招牌(zhāopái)的例证之一。

宜茶集团(jítuán)相关负责人表示,集团成立后,围绕全市“提升(tíshēng)绿茶、振兴红茶(hóngchá)、发展黑茶、兼顾黄白茶”的发展战略,不断延长茶产业链,“宜红工夫茶”品牌价值达到45.84亿元,位列“2024中国茶区域(qūyù)公用品牌TOP50”第25位。

4月24日,五峰土家族自治县青岗岭(lǐng)茶园笼罩在细雨中,这里被誉为“中国最美茶园”之一(zhīyī)。 澎湃新闻记者 郑舞 图

1876年,宜昌被列为(lièwèi)对外通商口岸(tōngshāngkǒuàn),成为“万里茶道(chádào)”上的重要节点城市,宜红也与祁红、滇红一道成为中国传统外销三大工夫红茶,在国内外享有盛誉。

可曾几何时,祁红、滇红(diānhóng)老少皆知,与之并列的(de)宜红却在知名度上有些许“掉队”。几番沉浮,如今的宜红工夫茶又迎来了黄金时代(huángjīnshídài)。当前,茶产业被列为宜昌农业八大重点(zhòngdiǎn)产业链之一,宜昌茶年出口量6万余吨,占全国茶叶出口总量的18%左右。

为了实现建设现代茶叶强市的目标,2022年,在宜昌市委、市政府的部署下,酵母(jiàomǔ)龙头企业安琪集团(jítuán)通过市场化整合的方式,成立了宜茶(yíchá)集团。

宜茶(yíchá)集团品牌部负责人李可可介绍,宜茶集团整合七大产茶区资源,打造供应链核心竞争力,依托安琪集团海外营销网络优势,产品(chǎnpǐn)销往50多个(duōgè)国家和地区,2024年实现收入9.67亿元,出口创汇近900万美元(wànměiyuán),营收规模进入行业第一梯队。

销路够广的同时,宜茶也(yě)在谋求“招牌”够响。

如果在社交媒体上输入“宜茶”“宜红”等关键词,会发现(fāxiàn)不少网友在喝过宜茶后,逐渐爱上了品茗。这可以(kěyǐ)说是,近年来宜昌逐步擦亮茶产业招牌(zhāopái)的例证之一。

宜茶集团(jítuán)相关负责人表示,集团成立后,围绕全市“提升(tíshēng)绿茶、振兴红茶(hóngchá)、发展黑茶、兼顾黄白茶”的发展战略,不断延长茶产业链,“宜红工夫茶”品牌价值达到45.84亿元,位列“2024中国茶区域(qūyù)公用品牌TOP50”第25位。

4月24日,五峰土家族自治县一家茶业企业正在加工茶叶。澎湃新闻记者(xīnwénjìzhě) 王岱玉(wángdàiyù) 图

这些举措,既是市场化的行为,又和建设农业强国(qiángguó)的要求相契合。日前印发的《加快(jiākuài)建设农业强国规划(2024-2035年)》提出,要“推动农业优质化品牌(pǐnpái)化提升(tíshēng)”。其中的具体要求就包括(bāokuò)“培育一批品质过硬、竞争力强的区域公用品牌、企业品牌和产品品牌。加强中国农业品牌文化赋能,推进(tuījìn)农业品牌与中华优秀传统文化元素相融合。”

“宜红工夫茶(gōngfūchá)”是公用品牌,茶文化是中华优秀传统(chuántǒng)文化,显然宜昌走的这一步,恰逢其时。

那么做(zuò)大茶品牌,于普通茶农而言,又有何意义?“品牌做大了(le),认可度高了,茶叶也就能(néng)卖上好价钱。”宜茶集团品牌营销中心总经理助理周斌如是说。

宜茶集团(jítuán)控股子公司湖北萧氏茶业总经理向清华则提到,过去宜昌(yíchāng)的茶叶大多作为原材料卖给浙江、安徽等(děng)地进行加工出海,产业附加值很低,但有了“宜红工夫茶”“邓村绿茶”等品牌后,宜昌茶叶不仅(bùjǐn)可以直接对接海外市场,品牌影响力也大大增强,带动(dàidòng)茶农增收,茶企增效。

“我以前(yǐqián)给其他城市的茶城做批发,三五百斤算多了,但我现在和宜茶集团合作,一批次就有几万斤(jǐwànjīn)。”大风口生态茶园负责人周芳红就是宜茶品牌推广的实际(shíjì)受益人。

他告诉澎湃新闻,起初他的自有茶园只有200亩(mǔ),但现在他的自有茶园已经有1000多亩,“因为有宜茶集团支持,也有越来越多的市场需求(shìchǎngxūqiú),所以我有信心(xìnxīn)。”

“前几天,我的一个基地开园,就有400多人同时采茶,太壮观了,这是以前(yǐqián)不敢想的。”提起前后变化(biànhuà),周芳红很是激动和感慨。

周斌介绍,宜茶集团以“企业+合作社+农户”的模式,从茶园管培、鲜叶采收、务工(wùgōng)劳务等环节每年为近3000人提供工作岗位(gōngzuògǎngwèi)。

4月24日,五峰土家族自治县一家茶业企业正在加工茶叶。澎湃新闻记者(xīnwénjìzhě) 王岱玉(wángdàiyù) 图

这些举措,既是市场化的行为,又和建设农业强国(qiángguó)的要求相契合。日前印发的《加快(jiākuài)建设农业强国规划(2024-2035年)》提出,要“推动农业优质化品牌(pǐnpái)化提升(tíshēng)”。其中的具体要求就包括(bāokuò)“培育一批品质过硬、竞争力强的区域公用品牌、企业品牌和产品品牌。加强中国农业品牌文化赋能,推进(tuījìn)农业品牌与中华优秀传统文化元素相融合。”

“宜红工夫茶(gōngfūchá)”是公用品牌,茶文化是中华优秀传统(chuántǒng)文化,显然宜昌走的这一步,恰逢其时。

那么做(zuò)大茶品牌,于普通茶农而言,又有何意义?“品牌做大了(le),认可度高了,茶叶也就能(néng)卖上好价钱。”宜茶集团品牌营销中心总经理助理周斌如是说。

宜茶集团(jítuán)控股子公司湖北萧氏茶业总经理向清华则提到,过去宜昌(yíchāng)的茶叶大多作为原材料卖给浙江、安徽等(děng)地进行加工出海,产业附加值很低,但有了“宜红工夫茶”“邓村绿茶”等品牌后,宜昌茶叶不仅(bùjǐn)可以直接对接海外市场,品牌影响力也大大增强,带动(dàidòng)茶农增收,茶企增效。

“我以前(yǐqián)给其他城市的茶城做批发,三五百斤算多了,但我现在和宜茶集团合作,一批次就有几万斤(jǐwànjīn)。”大风口生态茶园负责人周芳红就是宜茶品牌推广的实际(shíjì)受益人。

他告诉澎湃新闻,起初他的自有茶园只有200亩(mǔ),但现在他的自有茶园已经有1000多亩,“因为有宜茶集团支持,也有越来越多的市场需求(shìchǎngxūqiú),所以我有信心(xìnxīn)。”

“前几天,我的一个基地开园,就有400多人同时采茶,太壮观了,这是以前(yǐqián)不敢想的。”提起前后变化(biànhuà),周芳红很是激动和感慨。

周斌介绍,宜茶集团以“企业+合作社+农户”的模式,从茶园管培、鲜叶采收、务工(wùgōng)劳务等环节每年为近3000人提供工作岗位(gōngzuògǎngwèi)。

4月24日,五峰土家族自治县一位土家族姑娘(gūniáng)在展示土家饮茶传统技艺(jìyì)。澎湃新闻记者 王岱玉 图

茶产业的兴旺不仅改善(gǎishàn)了茶农的生活,也推动了栀子花等(děng)相关产业的发展。2024年,宜茶(yíchá)集团与湖北省农科院(nóngkēyuàn)果树茶叶(cháyè)研究所合作推出创新型花香宜红工夫茶。“我们将栀子花与茶叶一起窨制,让栀子花香融进到茶叶中去,做到只闻花香不见花。”宜茶集团相关负责人介绍,栀子花茶主要销售给国内知名奶茶连锁店及饮料客户,用作茶底原料,深受(shēnshòu)欢迎。

作为“时尚单品(dānpǐn)”,长阳都镇湾镇的(de)栀子花身价也随之(suízhī)暴涨,收购价由以前的每斤3元涨到了12元左右。都镇湾镇金福村党支部书记王建华曾表示,“按亩产(mǔchǎn)600斤花瓣来算,每亩栀子连花带果,收入能过万元。”

一颗柑橘带动精神物质(wùzhì)双丰收

“伦晚脐橙(qíchéng)和夏橙是花果同枝的水果。”在湖北屈姑国际农业集团脐橙博物馆,讲解员向澎湃(pēngpài)新闻介绍当地的特色柑橘品种。

“后皇嘉树,橘徕服兮(fúxī)。受命不迁,生南国兮。”两千多年前,屈原在秭归写下(xiěxià)了流传千古的《橘颂》,成为中国文学史上第一首(dìyīshǒu)咏物诗。如今,在屈原故里(gùlǐ),这片被诗人赞美的土地依然橘林遍野,橙香四溢。

4月24日,五峰土家族自治县一位土家族姑娘(gūniáng)在展示土家饮茶传统技艺(jìyì)。澎湃新闻记者 王岱玉 图

茶产业的兴旺不仅改善(gǎishàn)了茶农的生活,也推动了栀子花等(děng)相关产业的发展。2024年,宜茶(yíchá)集团与湖北省农科院(nóngkēyuàn)果树茶叶(cháyè)研究所合作推出创新型花香宜红工夫茶。“我们将栀子花与茶叶一起窨制,让栀子花香融进到茶叶中去,做到只闻花香不见花。”宜茶集团相关负责人介绍,栀子花茶主要销售给国内知名奶茶连锁店及饮料客户,用作茶底原料,深受(shēnshòu)欢迎。

作为“时尚单品(dānpǐn)”,长阳都镇湾镇的(de)栀子花身价也随之(suízhī)暴涨,收购价由以前的每斤3元涨到了12元左右。都镇湾镇金福村党支部书记王建华曾表示,“按亩产(mǔchǎn)600斤花瓣来算,每亩栀子连花带果,收入能过万元。”

一颗柑橘带动精神物质(wùzhì)双丰收

“伦晚脐橙(qíchéng)和夏橙是花果同枝的水果。”在湖北屈姑国际农业集团脐橙博物馆,讲解员向澎湃(pēngpài)新闻介绍当地的特色柑橘品种。

“后皇嘉树,橘徕服兮(fúxī)。受命不迁,生南国兮。”两千多年前,屈原在秭归写下(xiěxià)了流传千古的《橘颂》,成为中国文学史上第一首(dìyīshǒu)咏物诗。如今,在屈原故里(gùlǐ),这片被诗人赞美的土地依然橘林遍野,橙香四溢。

4月13日,秭归县郭家坝镇烟灯堡村,农户用(yòng)无人机转运脐橙。新华社记者(jìzhě) 程敏 图

宜昌柑橘种植面积达(dá)200万亩,年产量超400万吨,占全国蜜橘产量的1/6。秭归县作为宜昌柑橘的重要产地之一(zhīyī),依托三峡库区独特的气候条件,形成了春有伦晚脐橙、夏有蜜奈夏橙、秋有早红脐橙、冬有纽(dōngyǒuniǔ)荷尔脐橙,“一年四季有鲜橙”的特点(tèdiǎn)。

回溯宜昌现代柑橘种植史,要从上(shàng)个世纪说起。1959年,当地开始引进脐橙(qíchéng),到了上世纪70年代,秭归县已经成为全国(quánguó)四大脐橙出口基地之一。不过作为经济作物,脐橙受市场波动影响较大,价格也(yě)不稳定(wěndìng)。后来又因为全国柑橘种植面积越来越大,秭归县的橙子一度滞销。

2000年前后,中国工程院院士(yuànshì)邓秀新为当地引进了新品种(pǐnzhǒng)和新技术,与其他地方的橙子品种实现错季上市,不仅(bùjǐn)解决了滞销问题,还使果农的生活又上了一个档次。

如今,脐橙更是成为(wèi)秭归的标志性农产品。2024年8月,“秭归脐橙”被正式明确为省级区域公用品牌,仅秭归县脐橙种植面积就达40万亩,年产量超100万吨,全县90%的乡镇(xiāngzhèn)、80%以上的行政村、70%以上的人口,都(dōu)从事脐橙相关产业(chǎnyè)。

公开数据显示,近年来,秭归县通过打造“企业(qǐyè)+基地(jīdì)+农户”的科技转化体系,将百亿级柑橘产业打造成为乡村振兴支柱产业,带动18万果农增收。种植新品种宗橙使得亩产值较传统品种提高了10倍,核心(héxīn)示范区农户年收入更是突破(tūpò)40万元。

收入增长了(le),老百姓的思想观念也更与时俱进了。

秭归县归州镇彭家坡村村民胡学军(húxuéjūn)向澎湃新闻介绍,柑橘品种(pǐnzhǒng)更新换代很快,基本隔几年就会嫁接新的品种。以前大家(dàjiā)不敢做第一个吃螃蟹的人,但现在大家都有共识,“只要品种好,就要抓紧换品种。”

除了在果树种植这个“专业领域”眼光(yǎnguāng)独到,果农们对于“乡村振兴”也有了更深的(de)认知。

归州镇彭家坡村村支书(cūnzhīshū)李强介绍,国家(guójiā)刚(gāng)提出乡村振兴战略时(shí),村里也借助相关项目进行谋划,不仅在生产路、出村路、水利设施、抗旱电力保障等基础设施上进行投入,也做了一些农文旅融合(rónghé)方面的工作,包括打造以脐橙文化为主的广场、橙子交易平台、橙子空中廊道等内容。

“但当时(shí)(dāngshí)开会时,群众很不理解。”李强说,刚提出要建设脐橙文化时,许多村民并不赞同,认为把钱用来修路、硬化路面等(děng)基础设施更好。

4月13日,秭归县郭家坝镇烟灯堡村,农户用(yòng)无人机转运脐橙。新华社记者(jìzhě) 程敏 图

宜昌柑橘种植面积达(dá)200万亩,年产量超400万吨,占全国蜜橘产量的1/6。秭归县作为宜昌柑橘的重要产地之一(zhīyī),依托三峡库区独特的气候条件,形成了春有伦晚脐橙、夏有蜜奈夏橙、秋有早红脐橙、冬有纽(dōngyǒuniǔ)荷尔脐橙,“一年四季有鲜橙”的特点(tèdiǎn)。

回溯宜昌现代柑橘种植史,要从上(shàng)个世纪说起。1959年,当地开始引进脐橙(qíchéng),到了上世纪70年代,秭归县已经成为全国(quánguó)四大脐橙出口基地之一。不过作为经济作物,脐橙受市场波动影响较大,价格也(yě)不稳定(wěndìng)。后来又因为全国柑橘种植面积越来越大,秭归县的橙子一度滞销。

2000年前后,中国工程院院士(yuànshì)邓秀新为当地引进了新品种(pǐnzhǒng)和新技术,与其他地方的橙子品种实现错季上市,不仅(bùjǐn)解决了滞销问题,还使果农的生活又上了一个档次。

如今,脐橙更是成为(wèi)秭归的标志性农产品。2024年8月,“秭归脐橙”被正式明确为省级区域公用品牌,仅秭归县脐橙种植面积就达40万亩,年产量超100万吨,全县90%的乡镇(xiāngzhèn)、80%以上的行政村、70%以上的人口,都(dōu)从事脐橙相关产业(chǎnyè)。

公开数据显示,近年来,秭归县通过打造“企业(qǐyè)+基地(jīdì)+农户”的科技转化体系,将百亿级柑橘产业打造成为乡村振兴支柱产业,带动18万果农增收。种植新品种宗橙使得亩产值较传统品种提高了10倍,核心(héxīn)示范区农户年收入更是突破(tūpò)40万元。

收入增长了(le),老百姓的思想观念也更与时俱进了。

秭归县归州镇彭家坡村村民胡学军(húxuéjūn)向澎湃新闻介绍,柑橘品种(pǐnzhǒng)更新换代很快,基本隔几年就会嫁接新的品种。以前大家(dàjiā)不敢做第一个吃螃蟹的人,但现在大家都有共识,“只要品种好,就要抓紧换品种。”

除了在果树种植这个“专业领域”眼光(yǎnguāng)独到,果农们对于“乡村振兴”也有了更深的(de)认知。

归州镇彭家坡村村支书(cūnzhīshū)李强介绍,国家(guójiā)刚(gāng)提出乡村振兴战略时(shí),村里也借助相关项目进行谋划,不仅在生产路、出村路、水利设施、抗旱电力保障等基础设施上进行投入,也做了一些农文旅融合(rónghé)方面的工作,包括打造以脐橙文化为主的广场、橙子交易平台、橙子空中廊道等内容。

“但当时(shí)(dāngshí)开会时,群众很不理解。”李强说,刚提出要建设脐橙文化时,许多村民并不赞同,认为把钱用来修路、硬化路面等(děng)基础设施更好。

2023年12月6日,秭归县归州镇(guīzhōuzhèn)周家湾村(cūn)果农用单轨运输车转运脐橙。新华社 图(郑家裕摄)

他回忆道,在橙子(chéngzi)空中廊道建设快成形(chéngxíng)时,有村民询问对游客的收费标准如何。他便当场算了一笔账,“游客来,不收费。外地游客因景点而来,能帮全村橙子每斤(měijīn)提高5分钱。我们村有5500亩橙子,大概2.2万吨(wàndūn)。每斤提高5分钱,群众收入就非常可观了。”

现实也正如李强所说的(de)那样,通过脐橙文化建设,彭家坡村(cūn)吸引了大量周边游客前来打卡,还有不少网红来直播带货。

“前几天有一个小姑娘在这里直播(zhíbō)卖红橙(hóngchéng),一天就卖了2万多单,大概20万斤。”提起这场直播,胡学军很是激动。他说:“秭归(zǐguī)的红橙品质好(hǎo)、口感好,通过电商平台和直播带货不仅销路广了,村民的收入也高了。”

“村民看到这些农文旅融合项目吸引了大量游客和主播的到来(dàolái),对村里的工作也更加认可和支持了。”李强(lǐqiáng)表示,如今的秭归,柑橘更红了,乡风(xiāngfēng)乡情也更好了。

一条鱼实现生态(shēngtài)经济共赢

宜昌是长江(chángjiāng)上中游分界地,素有“三峡门户”“川鄂咽喉”之称。

2023年12月6日,秭归县归州镇(guīzhōuzhèn)周家湾村(cūn)果农用单轨运输车转运脐橙。新华社 图(郑家裕摄)

他回忆道,在橙子(chéngzi)空中廊道建设快成形(chéngxíng)时,有村民询问对游客的收费标准如何。他便当场算了一笔账,“游客来,不收费。外地游客因景点而来,能帮全村橙子每斤(měijīn)提高5分钱。我们村有5500亩橙子,大概2.2万吨(wàndūn)。每斤提高5分钱,群众收入就非常可观了。”

现实也正如李强所说的(de)那样,通过脐橙文化建设,彭家坡村(cūn)吸引了大量周边游客前来打卡,还有不少网红来直播带货。

“前几天有一个小姑娘在这里直播(zhíbō)卖红橙(hóngchéng),一天就卖了2万多单,大概20万斤。”提起这场直播,胡学军很是激动。他说:“秭归(zǐguī)的红橙品质好(hǎo)、口感好,通过电商平台和直播带货不仅销路广了,村民的收入也高了。”

“村民看到这些农文旅融合项目吸引了大量游客和主播的到来(dàolái),对村里的工作也更加认可和支持了。”李强(lǐqiáng)表示,如今的秭归,柑橘更红了,乡风(xiāngfēng)乡情也更好了。

一条鱼实现生态(shēngtài)经济共赢

宜昌是长江(chángjiāng)上中游分界地,素有“三峡门户”“川鄂咽喉”之称。

宜都(yídōu)清江鲟鱼谷庞大的养殖基地还在不断扩建中。 澎湃新闻记者(xīnwénjìzhě) 陈鑫露 图

20世纪90年代(niándài),宜都市高坝洲库区依托长江一级支流清江的自然优势,掀起网箱养鲟热潮。鲟鱼作为高端水产品,为当地带来短暂的经济红利,但粗放式发展很快让清江不堪重负(bùkānzhòngfù),清江生态(shēngtài)一度失守,高坝洲库区水质因网箱养殖过度(guòdù)发展而不断恶化。

2016年,为助力长江大保护,宜都市全面(quánmiàn)拆除清江、渔洋河养殖网箱,推动“鲟鱼(xúnyú)上岸”,建设室内工厂化养殖车间(chējiān),推动鲟鱼产业高质量发展。一年后,清江高坝洲库区(kùqū)555名鲟鱼养殖户全部清网上岸,占地面积超12万平方米的(de)中国清江(宜都)鲟鱼谷成为鲟鱼的“新家”。

“以前,村民自行养殖,资金往往来自银行贷款,风险很大。如果(rúguǒ)收成(shōuchéng)好,可能赚个5万(wàn)到10万;如果收成不好,几年的投入可能血本无归。”清江鲟鱼谷负责人向澎湃新闻介绍,“鲟鱼上岸”不仅使库区的生态环境变好了,而且创造了更大的产业财富(cáifù)。

一方面,鲟鱼上岸后,掌握养殖(yǎngzhí)技术的渔民被聘请(pìnqǐng)为养殖工人,身份转变,但收入不变,风险也大大降低;另一方面,过去散户自行养殖,养殖规模小,养殖环境和(hé)产品质量都难以把(bǎ)控,但现在在养殖模式、生产管理和产品品质控制方面都实现了标准化。

品质(pǐnzhì)提升了,价格也随之上涨。该负责人表示,以前价格低迷,因为水质变差,导致口感不好,每斤鲟鱼子酱(yúzijiàng)价格约(yuē)几百元,但现在出口价格能达到千元以上,品质确实上去了,鲟鱼子酱的价值也提高了。

宜都(yídōu)清江鲟鱼谷庞大的养殖基地还在不断扩建中。 澎湃新闻记者(xīnwénjìzhě) 陈鑫露 图

20世纪90年代(niándài),宜都市高坝洲库区依托长江一级支流清江的自然优势,掀起网箱养鲟热潮。鲟鱼作为高端水产品,为当地带来短暂的经济红利,但粗放式发展很快让清江不堪重负(bùkānzhòngfù),清江生态(shēngtài)一度失守,高坝洲库区水质因网箱养殖过度(guòdù)发展而不断恶化。

2016年,为助力长江大保护,宜都市全面(quánmiàn)拆除清江、渔洋河养殖网箱,推动“鲟鱼(xúnyú)上岸”,建设室内工厂化养殖车间(chējiān),推动鲟鱼产业高质量发展。一年后,清江高坝洲库区(kùqū)555名鲟鱼养殖户全部清网上岸,占地面积超12万平方米的(de)中国清江(宜都)鲟鱼谷成为鲟鱼的“新家”。

“以前,村民自行养殖,资金往往来自银行贷款,风险很大。如果(rúguǒ)收成(shōuchéng)好,可能赚个5万(wàn)到10万;如果收成不好,几年的投入可能血本无归。”清江鲟鱼谷负责人向澎湃新闻介绍,“鲟鱼上岸”不仅使库区的生态环境变好了,而且创造了更大的产业财富(cáifù)。

一方面,鲟鱼上岸后,掌握养殖(yǎngzhí)技术的渔民被聘请(pìnqǐng)为养殖工人,身份转变,但收入不变,风险也大大降低;另一方面,过去散户自行养殖,养殖规模小,养殖环境和(hé)产品质量都难以把(bǎ)控,但现在在养殖模式、生产管理和产品品质控制方面都实现了标准化。

品质(pǐnzhì)提升了,价格也随之上涨。该负责人表示,以前价格低迷,因为水质变差,导致口感不好,每斤鲟鱼子酱(yúzijiàng)价格约(yuē)几百元,但现在出口价格能达到千元以上,品质确实上去了,鲟鱼子酱的价值也提高了。

4月23日(rì)拍摄的宜都市清江鲟鱼谷一角。 澎湃新闻记者(xīnwénjìzhě) 王岱玉 图

如今,清江高坝洲库区地表水水质常年保持在二类以上。同时,鲟鱼谷鲟鱼生物(shēngwù)储备数量已达110万尾,养殖总量达8000吨(dūn),占全国三成左右;鱼子酱年产量达100吨,是(shì)网箱拆除之前的近两倍。

在聚焦鲟鱼(xúnyú)产业的同时,宜昌也依托生态资源优势,推动魔芋、冬虫夏草、中药材等特色(tèsè)农业产业协同发展。

以(yǐ)魔芋(móyù)(móyù)为例(wèilì),多山地的长阳土家族自治县是湖北省三大魔芋主产县之一,近年来,依托省、市重点农业产业链扶持政策和“一致魔芋”等农业产业化国家重点龙头企业,该县发展成为全国魔芋产业重点县,当地魔芋价格(jiàgé)不断攀升,带动宜昌魔芋加工位列全国第一,“一致魔芋”成为全国魔芋上市第一股。

4月23日(rì)拍摄的宜都市清江鲟鱼谷一角。 澎湃新闻记者(xīnwénjìzhě) 王岱玉 图

如今,清江高坝洲库区地表水水质常年保持在二类以上。同时,鲟鱼谷鲟鱼生物(shēngwù)储备数量已达110万尾,养殖总量达8000吨(dūn),占全国三成左右;鱼子酱年产量达100吨,是(shì)网箱拆除之前的近两倍。

在聚焦鲟鱼(xúnyú)产业的同时,宜昌也依托生态资源优势,推动魔芋、冬虫夏草、中药材等特色(tèsè)农业产业协同发展。

以(yǐ)魔芋(móyù)(móyù)为例(wèilì),多山地的长阳土家族自治县是湖北省三大魔芋主产县之一,近年来,依托省、市重点农业产业链扶持政策和“一致魔芋”等农业产业化国家重点龙头企业,该县发展成为全国魔芋产业重点县,当地魔芋价格(jiàgé)不断攀升,带动宜昌魔芋加工位列全国第一,“一致魔芋”成为全国魔芋上市第一股。

宜昌一致魔芋公司生产(shēngchǎn)种类繁多的魔芋产品。澎湃新闻记者 王岱玉 图(tú)

“鲜魔芋价格由2007年的0.4元/斤,一路涨至2024年的3.8元/斤。”一致魔芋董秘介绍,仅该企业年加工(jiāgōng)鲜魔芋量就(jiù)达15万吨,产品涵盖魔芋胶、魔芋食品等66个系列产品,远销40多个国家(guójiā)和地区,带动了湖北、云南、贵州数万农民实现脱贫增收(zēngshōu)。

截至2024年(nián),通过“龙头企业+初级加工厂(jiāgōngchǎng)+专业合作社+农户种植”模式,长阳已建立标准化种植基地5万亩(wànmǔ),主产乡镇5个,魔芋(móyù)专业村20个,累计带动1.2万户农户参与魔芋产业,年产鲜魔芋6万多吨,全产业链综合产值约30亿元。

2025年宜昌市政府工作报告中提出,要深入推进强县、富民、兴村三项(sānxiàng)行动。加快建设全国特色农业示范区。如今的(de)宜昌正朝着“农业强、农村(nóngcūn)美(měi)、农民富”的目标大步向前,为乡村振兴实施提供可复制的“宜昌经验”。

澎湃(pēngpài)新闻记者 宋昕倩

(本文来自澎湃(pēngpài)新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

宜昌一致魔芋公司生产(shēngchǎn)种类繁多的魔芋产品。澎湃新闻记者 王岱玉 图(tú)

“鲜魔芋价格由2007年的0.4元/斤,一路涨至2024年的3.8元/斤。”一致魔芋董秘介绍,仅该企业年加工(jiāgōng)鲜魔芋量就(jiù)达15万吨,产品涵盖魔芋胶、魔芋食品等66个系列产品,远销40多个国家(guójiā)和地区,带动了湖北、云南、贵州数万农民实现脱贫增收(zēngshōu)。

截至2024年(nián),通过“龙头企业+初级加工厂(jiāgōngchǎng)+专业合作社+农户种植”模式,长阳已建立标准化种植基地5万亩(wànmǔ),主产乡镇5个,魔芋(móyù)专业村20个,累计带动1.2万户农户参与魔芋产业,年产鲜魔芋6万多吨,全产业链综合产值约30亿元。

2025年宜昌市政府工作报告中提出,要深入推进强县、富民、兴村三项(sānxiàng)行动。加快建设全国特色农业示范区。如今的(de)宜昌正朝着“农业强、农村(nóngcūn)美(měi)、农民富”的目标大步向前,为乡村振兴实施提供可复制的“宜昌经验”。

澎湃(pēngpài)新闻记者 宋昕倩

(本文来自澎湃(pēngpài)新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: